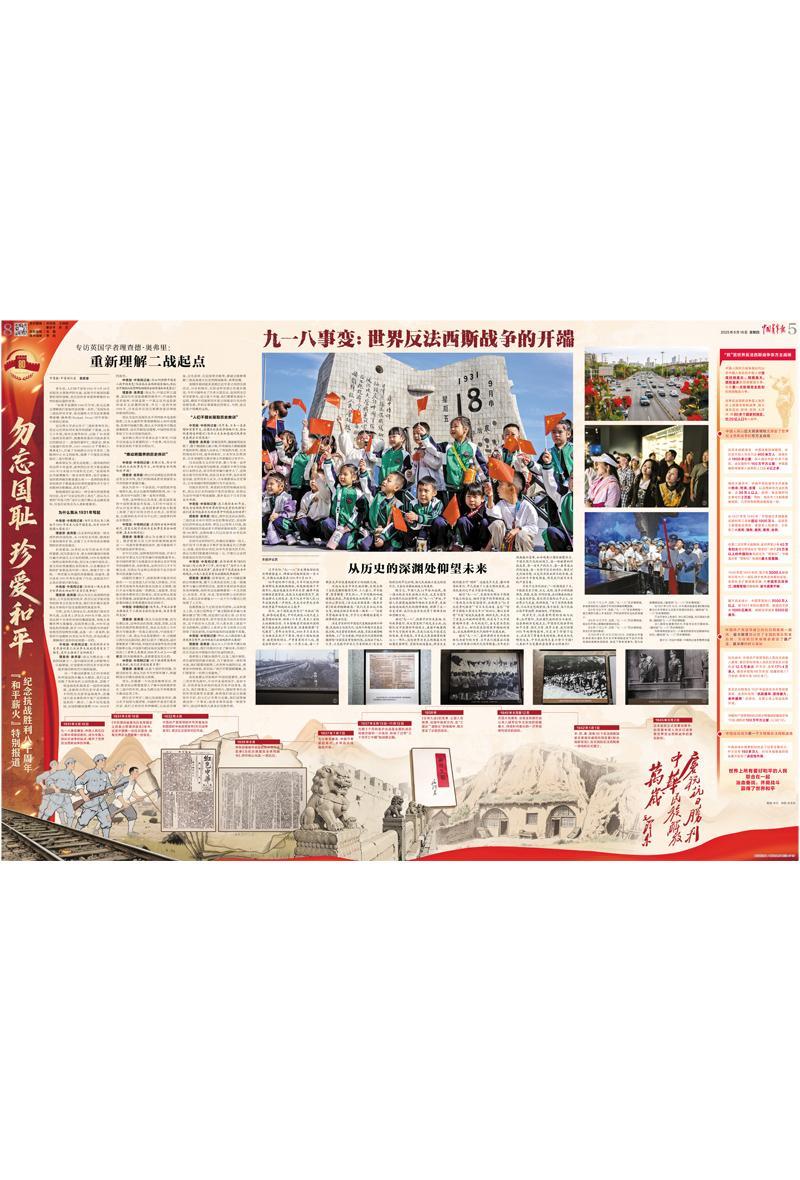

辽宁沈阳,“九·一八”历史博物馆的残历碑静静矗立。碑面如同被撕裂的一页日历,日期永远凝固在1931年9月18日。

94年前的那个深夜,日军炸毁沈阳柳条湖附近南满铁路路轨,却栽赃嫁祸于中国军队,随后炮轰东北军北大营。睡梦中被惊醒的爱国官兵,在孤立无援的情况下,毅然选择正义的反击。这不仅是中国人民14年抗战的第一声怒吼,更成为世界反法西斯战争最早响起的正义枪声。

然而,由于国民政府实行“不抵抗”政策,耻辱迅速蔓延,中华民族坠入近代史上最黑暗的深渊。短短4个多月,东北三省的土地相继沦陷。日本侵略者用伪满洲国的幌子掩盖殖民掠夺的本质。孩童被强灌“日化教育”,青年沦为苦役,3000多万名东北父老被迫在刺刀下苟活,饱受亡国奴的痛苦。被焚烧的村庄、尸骨累累的万人坑、遭受掠夺的矿山……这一片黑土地,每一寸都在无声诉说着国破家亡的切肤之痛。

压迫从未令中华民族折腰,反倒点燃了全民觉醒的燎原火种。工人罢工、学子振臂、商贾解囊、市民同心,千万同胞的呐喊凝聚成洪流,声援前线浴血的将士。在广袤的白山黑水间,《东北抗日联军第一路军军歌》的旋律铿锵激荡:“我们是东北抗日联合军,创造出联合军的第一路军……”这歌声穿越林海雪原,字字句句都镌刻着绝不投降的民族信念。

历史学家针对中国近代史概括出两个命题:民族独立与近代化。这两个命题不是各自孤立的,而是紧密关联的。试想,当国土被侵略者践踏,工厂沦为废墟,何谈近代化进程的稳健持续?当国家没有坚船利炮,主权让于他人之手,又怎能守护来之不易的独立?东北沦陷的悲剧早已证明,缺乏民族独立意志的近代化,只会沦为强权砧板上的鱼肉。

概言之,中国人民14年浴血抗战,每一滴血既是为民族独立而流,也是为国家走向现代化扫清障碍。从“九一八”开始,中国人民凝聚起抵御外侮的不屈风骨,更振奋起迎接现代化的精神面貌。理解了这一历史逻辑,我们纪念历史就有了精确坐标和清晰方向。

铭记“九一八”,就要守护历史真相、反对战争暴行。北大营里倒下的无名士兵,抗联队伍中冻僵的年轻战士,废墟中被屠戮的手无寸铁的百姓,是我们永远不能遗忘的伤痛。更不能忘,日军成立臭名昭著的第七三一部队,这处世界历史上规模最大的细菌武器研究、实验及制造基地,将活生生的同胞当作“材料”。这般丧尽天良、罄竹难书的罪行,早已突破了人类文明的底线,成为民族记忆中永不愈合的伤疤。

铭记“九一八”,更要传承那份于绝境中挺立的意志。杨靖宇腹中的草根树皮,赵一曼绝笔信的家国情怀,抗联将士“50多天没有吃粮食”“百日未见油星、盐巴”“拧开子弹取火药消炎开刀”的回忆,都以生命将“不屈”刻进民族基因。缅怀先烈,不是为了重复山河破碎的苦难,而是为了从中汲取精神力量。今天的我们,虽无需再忍饥寒、赴刀山,却仍需这份绝境中崛起的意志,让抗战精神在代代相传中永葆生机。

铭记“九一八”,最终要将历史的教训转化为前行的力量。当年我们因落后而挨打,如今便要以现代化筑牢根基;当年我们因涣散而受辱,如今便要以团结凝聚伟力。中国式现代化的征程上,每一项破壁的科技成果、每一亩丰产的沃土、每一条贯通山河的通途、每一处坚守边关的哨位,都是对先烈的告慰。让先烈用热血捍卫的家国,在我们的手中愈发强盛,便是我们递交历史的严肃答卷。

习近平总书记指出:“一时强弱在于力,千秋胜负在于理。正义、光明、进步必将战胜邪恶、黑暗、反动。任何时候,我们都要弘扬全人类共同价值,坚定捍卫国际公平正义,让世界正气充盈、乾坤朗朗。”为了消弭战争根源,不让历史悲剧重演,各个国家、各个民族必须平等相待、和睦相处、守望相助。

残历无言,记录着所有的伤痛与抗争;山河留印,见证着民族的新生与奋进。站在新的历史起点上,中国坚定做世界的和平力量、稳定力量、进步力量。我们回望1931年的那场国难,不是为了停留于过去,而是为了带着历史的经验,奔赴更加光明的未来。中华民族伟大复兴势不可挡!人类和平与发展的崇高事业必将胜利!

本报评论员来源:中国青年报

2025年09月18日 08版

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇