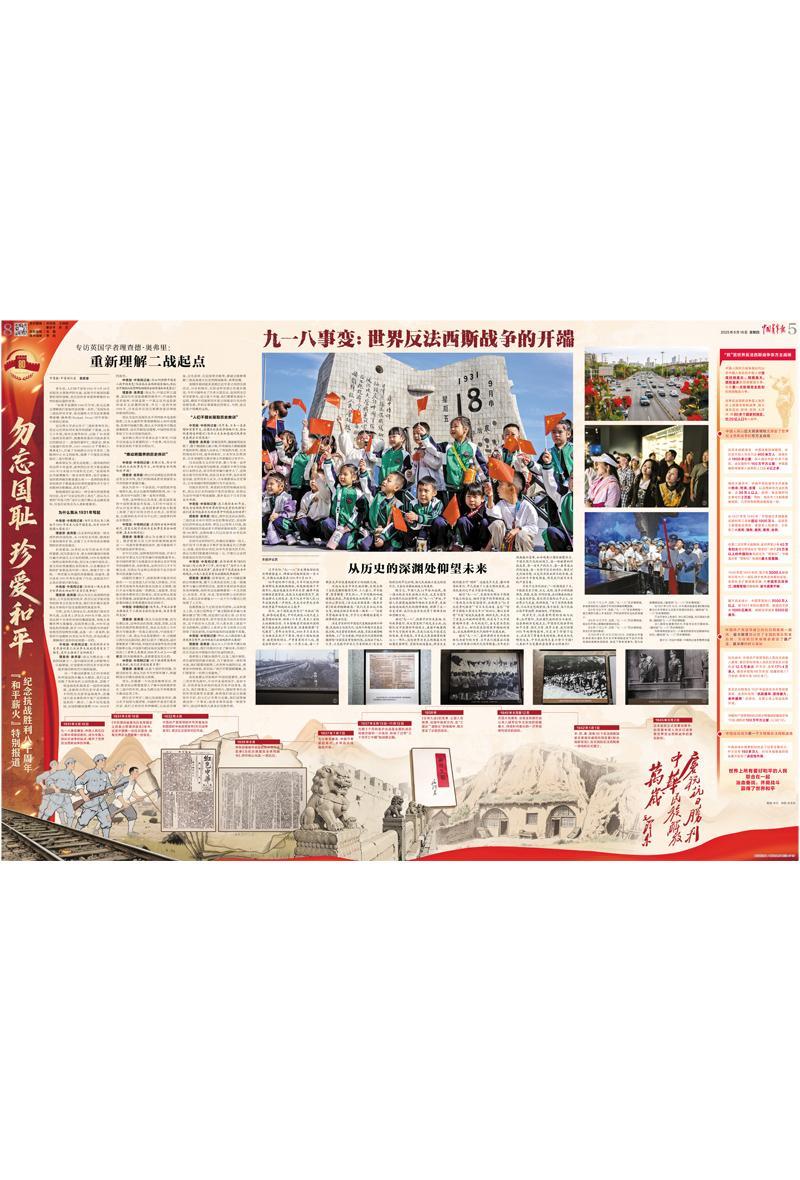

多年后,人们终于觉知1931年9月18日沈阳北大营炮声的分量。这场当年被国际联盟轻视的侵略,将历史的多米诺骨牌推向20世纪最沉重的恶果。

“如果不追溯到1930年年初,你无法真正理解我们是如何走到那一步的。”英国知名二战史研究专家、埃克塞特大学历史系教授理查德·奥弗里(Richard Overy)对中青报·中青网记者说。

这位西方学者出生于二战结束两年后,见证过世界如何在战争的阴影下重建。过去几十年里,他专注战争研究,出版了20余部二战相关的著作。使奥弗里受到中国读者关注的原因之一,是他的著作《二战新史:鲜血与废墟中的世界,1931-1945》(以下简称《二战新史》),打破了传统西方历史学者对二战欧洲中心主义的叙事,强调了中国及亚洲战场在二战中的意义。

奥弗里认为,更长远地看,二战传统的时间边界不再适用,战争的历史至少要追溯到1931年日本侵占中国东北之时,“这场战争应当被理解为一场全球性事件,而不是轴心国在欧洲被击败是重头戏……亚洲的战事及其结果对于塑造战后世界的重要性并不亚于在欧洲击败德国,甚至尤甚”。

他强调我们必须以一种全球化的视角看待历史,反对“历史记忆的工具化”。他认为人类的“好战习性”或许让我们难以永远避免战争,但是历史终会为人类积累教训。

为什么我从1931年写起

中青报·中青网记者:为什么你认为二战始于1931年日本入侵中国东北,而非1939年德国入侵波兰?

理查德·奥弗里:无论如何这都是一场全球性的帝国危机。从19世纪末开始,欧洲和日本向海外扩张,征服了几乎所有尚未被接管的世界其他地区。

在我看来,20世纪30年代和40年代同样重要,因为那是日本、意大利和德国开始推行暴力帝国主义计划的时期。1939年是欧洲一场特定战争的开始,但日本占领中国东北、意大利在埃塞俄比亚的战争,以及德国在中欧的扩张都是其中的一部分,都属于同一进程、一种对更大帝国的贪婪渴望。而最终,是日本在1931年率先采取了行动,这就是为什么我从那里开始写起。

中青报·中青网记者:你的这一观点在西方世界的反响如何?是否引发争论?

理查德·奥弗里:我认为它比我预期的更成功,几乎没有受到批评。西方历史学家对战争的思考正在发生转变,他们现在确实更多地从全球而不仅仅是欧洲的角度思考。

当然,总有人坚持认为,如果我们谈论世界大战,从技术上讲应从1939年开始,因为英法两个全球性帝国向德国宣战,导致大规模世界大战爆发。但我的观点是,1939年这场危机的根源,始于1931年开始的与帝国扩张相关的结构性问题,这是一步一步来的,如果你不追溯到20世纪30年代初,你无法真正理解我们是如何走到那一步的。

中青报·中青网记者:你谈到西方历史学者对第二次世界大战的思考发生了转变,是什么推动了这种转变?

理查德·奥弗里:我认为推动这一进程的因素之一,是中国在世界上的影响力日益增强,它迫使西方的历史学家开始更多地回顾现代中国的起源。

另一个驱动因素是人们对全球史和帝国史的兴趣大大增加。我们过去忽略了各种危机之间的联系,忽略了将这些危机联系在一起的帝国网络,这使西方的历史学者开始以不同的方式思考这场战争,即德国只是全球秩序中更广泛结构性危机的一部分,二战不仅仅是英国、法国和德国重燃1914-1918年的战争。

中青报·中青网记者:你如何理解中国在二战中的角色?与其他反法西斯国家相比,你认为中国的抗战有哪些独特的全球价值和历史意义?

理查德·奥弗里:我认为,中国之所以重要,是因为在这场艰难的战争中,中国始终没有放弃。中国是第一个真正反对这股新帝国主义浪潮的国家,并且一直抗争到1945年,日本没有实现它想要改变亚洲政治格局的目标。

我认为这对美国在太平洋的战争也是积极的,日本大量的军事资源都投入到中国战场,如果中国被打败,那么太平洋战争可能会更难取胜。这对苏联也很重要,中国的抵抗也牵制了日本对苏联的战争。

是时候让西方学者承认这个事实:中国不仅仅是无关紧要的另一个故事,西方历史学家应该给予更充分的认可。

“推动跨国界的历史共识”

中青报·中青网记者:长期以来,西方对二战的主流叙事是什么,如何讲述亚洲战场的中国?

理查德·奥弗里:西方对亚洲发生的事情没有太多共鸣,他们对欧洲或者对美国在太平洋的战争更感兴趣。

我认为其中一个原因是,中国的战争是一场持久战,而公众喜欢明确的胜利。另一方面,西方对中国的了解一直相当有限。

当然,这种情况正在改变,欧美国家面向中国的旅游业在发展,人们对中国实力的认识也在增长,这些因素都在很大程度上转移了我们对西方的关注焦点。尽管如此,以欧洲和太平洋为中心的二战叙事仍然会非常流行。

中青报·中青网记者:在国际分歧加剧的时代,国家之间不同的历史叙事是否会加深误解,甚至加剧对抗?

理查德·奥弗里:我认为这确实可能发生,俄罗斯和乌克兰冲突的案例就是明证——当战争叙事被扭曲时,就可能被用于当代政治或军事活动。

在中日之间,这种情况同样危险,许多日本历史学者认为日军的暴行和侵略被夸大,而中国则希望日本能更充分地承认其在华战争的侵略性质。目前看来,这种共识几乎不可能达成,但我认为这种认知差异不会引发军事对抗或暴力冲突。

问题的关键在于,国家叙事可能具有扭曲性——它会改变人们对敌人的看法,并在思考自身战争角色时助长民族主义情绪。我们不太可能形成统一的跨国二战叙事。各民族对战争都有自己的看法,而且这种认知变化非常缓慢。国家叙事必将长期存在,而这些叙事中确实孕育着潜在危机的种子。

中青报·中青网记者:近年来,中国正在努力推动关于二战的全球纪念活动,你是否有所关注?

理查德·奥弗里:我认为这很有趣,因为长期以来,这种活动在英国、美国、苏联,以及现在的俄罗斯都很常见。我认为实际上今年西方可能是第一次真正意识到,中国也在广泛纪念二战。我认为这是重要的一步,它能够让西方民众意识到,我们以前不了解这些,或许需要更多了解中国,中国对这场战争也有合理的叙事立场,中国参与的这场涉及数百万计军民伤亡(实际上是超过3500万人以上——记者注)的大规模战争,是需要更加关注的。

中青报·中青网记者:对于推动跨国界的历史共识,我们是否能做更多事?

理查德·奥弗里:这是个很好的问题,但就目前而言,我认为在当今世界环境下,构建跨国共识确实面临很大困难。

首先,你需要一个合适的教育项目。例如,欧美民众需要更深入了解中国和俄罗斯在二战中的作用,我认为西方史学界需要率先推动这项工作。

西方史学界对二战已形成较多共识,难点在于如何与俄罗斯、中国的学者进行更多对话。我们之间存在各种障碍,比如语言壁垒、文化差异、历史叙事分歧等,要建立能够理解二战这类重大历史的跨国框架,非常困难。

我期待看到更多亚欧历史学者之间的交流会议、讨论和辩论,目前这种交流正在逐步推进,今年中国举办了许多大型会议,也有西方历史学家参与。这只是个开端,我们需要加速这个过程,确保不同国家的学者之间能进行充分的思想交流,并相互尊重彼此的观点。当然,这注定是个艰难的过程。

“人们不擅长吸取历史教训”

中青报·中青网记者:近年来,日本一直在增加军费开支,试图淡化其战争侵略行为。你如何看待这种情况?为什么日本和德国对战争历史表现出不同态度?

理查德·奥弗里:答案很简单,德国被彻底击败了,整个德国领土被占领,所有领导人都被逮捕并受到审判,德国人民承认了彻底的失败。日本的情况则不同,战争结束时,日本军队仍然存在,日本帝国的大部分领土仍掌握在日本手中。

日本民族主义历史学家,数十年来一直声称:日本不应被视为侵略者,问题在于西方列强对日本的压迫,而日军在华暴行被夸大了,这种观点至今仍有市场。但在日本史学界,也存在明显分歧,也有很多人认为,日本需要承认历史事实,日本帝国时期的侵略行为不容美化。

但就目前而言,考虑到当前的地缘政治危机,我认为日本的国防开支仍会增加,但我认为这对中国不构成威胁,更多是出于日本自身安全考虑。

中青报·中青网记者:在二战结束80年后,你认为这场战争对世界的影响是否仍然持续?我们是否仍能在今天的世界中听到过去的回声?

理查德·奥弗里:确实,周年纪念活动表明,二战仍是全球共享的20世纪集体记忆,而这种记忆的传承远未终结。事实上已经有人问我,我们应该如何庆祝或者不庆祝将要到来的二战结束100周年,这意味着人们已在思考20年后该如何面对这段历史。

在如今这样的时代,你确实会遇到一些人,他们似乎只有通过不断扩张来满足自己的野心。但是,现在和20世纪30年代有很大的不同,我认为我们需要意识到这一点,不能以过去的经验来应对现代问题。

中青报·中青网记者:在你的新书《WHY WAR(何以战争)?》中,你讨论了“为什么人类历史上始终存在战争”,能否分享下你在这本书中的观点,以及人类是否有办法摆脱战争威胁?

理查德·奥弗里:坦率地说,这个问题很难给出明确答案。整个人类历史实际上是一部被战争与暴力贯穿的历史,虽然学者对战争成因有各种解释,但所有这些解释都有一个共同核心:在危机、不安、焦虑、恐惧和野心交织的时刻,人类总会诉诸暴力——这个行为模式已经持续了上万年。

很难想象这个过程会如何逆转,从某种意义上说,人类已经养成了“通过制造更多暴力来解决暴力”的习惯。因此我们必须正视:21世纪将会见证更多战争,而不仅仅是当前存在的冲突。这个结论令人沮丧,但人类本质上就是个好斗的物种,试图让人类停止争斗的努力已经持续了很长时间,但最终取得的成效微乎其微。

中青报·中青网记者:所以,从二战这场人类历史性灾难中,如今的我们应该吸取什么教训?

理查德·奥弗里:我认为人们非常不擅长吸取历史教训,我们可能对历史了解很多,但我们往往无法从中吸取对我们有益的教训。

我希望人们能从我的书,以及二战中领悟,首先最明显的教训就是,为了避免另一场世界大战,我们需要回顾第二次世界大战的历史,看看其中的惨剧,然后说:“我们不想重蹈覆辙,我们需要尽一切努力来避免。”

其次是要认识到保护平民的重要性。在第二次世界大战中,平民并未受到保护。直到今天,在很多发生冲突的地区仍有平民丧生。我认为,我们需要从二战中明白,限制军事行动的作用范围至关重要。虽然我们在这方面做得并不好,但人们正在努力去做,他们试图强调这样一个事实:故意杀害平民是一种战争罪行,而这样做的人就是在犯战争罪。

中青报·中青网记者 裴思童来源:中国青年报

2025年09月18日 08版

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇