1938年深冬,桂林城在日寇的狂轰滥炸下化作一片火海。巴金站在月牙山上,这位以笔为剑的战士目光穿透“半个天空的黑烟”,凝视着这座正在被烈焰吞噬的城市。火光映照着他坚毅的面庞,也照亮了他手中那叠辗转万里、沾满硝烟气息的稿纸。他深吸一口气,再次俯身,继续书写那部在战火中孕育、在流离中成长的长篇小说《火》。

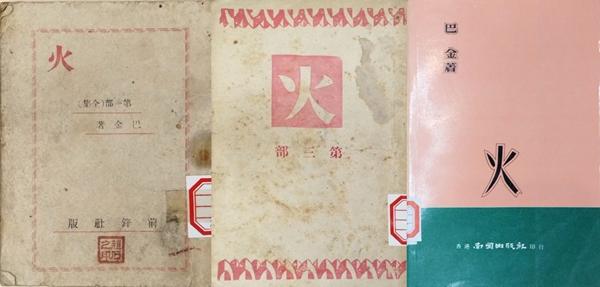

跨越五年辗转万里,在炮火与流离中诞生

巴金创作《火》的过程,堪称一部在铁与血中写就的抗战文学创作史。1938年5月,广州城上空敌机盘旋,爆炸声此起彼伏。巴金就在这“几乎每天都有空袭”的恐怖氛围中,于轰炸的间隙,在临时栖身的陋室里,写下了小说的前三章。

每一次凄厉的警报响起,他不得不中断思绪,匆匆收拾稿纸,躲进阴暗潮湿的防空洞。洞外是震耳欲聋的爆炸和房屋倒塌的声音,洞内是摇曳的烛光和作家紧锁的眉头。这种在死亡威胁下抢写篇章的坚韧,正是中国知识分子以文化抗战、以笔为枪的生动缩影。

4个月后,当巴金从战火纷飞的汉口冒险返回广州,准备续写第四章时,战局已急转直下。日军从大亚湾登陆,兵锋直指广州。城市危在旦夕,巴金被迫再次踏上流亡之路。他怀揣着未完成的手稿,如同保护着珍贵的火种,在混乱中撤离。

同年12月,他抵达桂林。然而,安宁只是短暂的假象。12月24日,桂林遭遇了惨烈的第四次大轰炸。那晚,巴金站在高处,目睹了全城陷入火海的炼狱景象,“黑烟中闪动着红光,红的风,红的巨舌”,吞噬着房屋、街道和无数无辜的生命。空气中弥漫着焦糊的气味,哭喊声、爆炸声交织。就是在这样令人窒息的环境中,在摇曳不定的烛光下,巴金强抑着悲愤与恐惧,再次提笔,让笔下的人物在虚构的世界里继续战斗。这种直面惨淡、于绝望中坚守希望的精神,正是《火》这部作品最深沉的力量源泉之一。

1940年7月,巴金辗转至已成为“孤岛”的上海。租界的相对宁静并未带来真正的创作自由。日伪势力的渗透、无处不在的监视和搜查,像无形的枷锁。他只能在租界的夹缝中,在高度警惕的状态下,艰难地继续《火》的创作。环境的压抑和内心的焦灼,使得写作时断时续。

最终,为了寻求一个相对安全稳定的环境完成这部心血之作,他再次启程,远赴昆明。直到1943年,《火》的第三部才在西南联大所在的昆明最终定稿。这部跨越5个年头、辗转万里、在炮火与流离中诞生的作品,其创作本身就是一场与时间赛跑、与死神角力的生命接力。

一幅波澜壮阔的全民抗战文学画卷

“让它烧吧,中国人是烧不尽的,中国人的心是烧不死的!”《火》第一部中,青年知识分子面对上海闸北漫天大火时发出的这句怒吼,如同一声惊雷,贯穿了整个三部曲。巴金通过3条相互交织又各具特色的叙事线索,构建起一幅波澜壮阔的全民抗战文学画卷。

第一部《火》,聚焦淞沪会战至上海沦陷这段血与火的岁月。故事的主角是一群原本生活在安逸环境中的知识青年,如冯文淑、朱素贞、刘波等。战争瞬间摧毁了他们原有的生活轨迹,将他们抛入残酷的现实。他们自发地组织起来,投身于伤兵医院的救治工作,在血肉模糊的战场上学习包扎与安慰;他们深入难民收容所,面对流离失所、饥寒交迫的同胞,竭尽全力提供帮助。

正是在这些具体的、充满血泪的救亡实践中,他们完成了从懵懂青年到抗战战士的觉醒与蜕变。冯文淑毅然放弃相对安稳的生活,决心投身更前线的战地服务,她激昂地宣告:“我知道在这个大时代中,我们不应该看重个人的情感,我们要参加民族解放的神圣战争!”这代表了整整一代青年在国难当头时的共同选择。

第二部《冯文淑》,将镜头拉向广袤的内地战场。冯文淑等人加入战地工作团,深入大别山区。这里的抗战图景与都市截然不同。他们面对的不仅是日寇的威胁,还有闭塞的环境、落后的观念以及动员民众的艰巨任务。小说生动描绘了他们如何克服困难,通过演讲、演出、识字班等形式,点燃普通农民心中的爱国热情。这一部分展现了抗战的群众基础,强调了人民战争的伟力。

第三部《田惠世》,则将视野转向相对稳定却又暗流涌动的昆明大后方。故事围绕基督徒知识分子田惠世展开。他秉持着博爱与和平的信念,在战火纷飞中独力创办并苦苦支撑着《北辰》杂志,试图在混乱中发出理性的声音,守护文化的火种。与此同时,第一部中的主要人物如刘波、朱素贞等也汇聚于此,继续着他们的抗争与思考。这一部着重探讨了在持久战中,不同信仰在民族救亡大背景下的碰撞、融合,以及知识分子在文化战线上的坚守与困境。它揭示了抗战不仅是军事的较量,更是精神与文化的持久战。

巴金笔下的人物,绝非简单的符号,而是承载着丰富民族精神的鲜活载体。在这些角色身上,跃动着巴金对“火中凤凰”这一意象最深刻的诠释,中华民族的个体生命,在战火的残酷淬炼中,经历着毁灭与痛苦,但他们的精神却在牺牲与抗争中升华,如同浴火重生的凤凰,展现出一种不可摧毁、愈挫愈勇的生命力。这种生命力,正是民族得以延续、最终胜利的根本保证。

“中国人的心是烧不死的”

巴金对《火》的定位非常明确,他直言这是一本“宣传的书”。在1940年为《烽火》杂志撰写的卷头语中,他的声音无比坚定,如同战鼓:“我们的文化是任何暴力所不能摧毁的。”这不仅是一句口号,更是通过《火》中无数人物命运和抗争故事所传递的核心信念。这些薄薄的纸页,承载着千钧的重量,穿越封锁线,传递到前线将士、后方民众、流亡学生的手中,将一个个孤立的个体生命与整个民族的命运紧紧相连,在精神层面构筑起一道炸不垮、摧不毁的钢铁长城。

穿越80余载的岁月烽烟,《火》这部诞生于民族危难之际的作品,其生命力并未因战争的结束而消逝。它如同那只在烈火中涅槃重生的凤凰,其精神价值在历史的淬炼中愈发璀璨夺目。

今天,当我们重读《火》,苏州河畔那句“中国人的心是烧不死的”呐喊,依然铮铮作响,穿越时空,激荡人心。巴金以生命熔铸的这部抗战史诗,早已超越了他自谦的“宣传之作”的范畴。它升华为一个民族在存亡绝续关头的精神图腾,一部以血与火写就的民族心灵史。

《火》所燃烧的,不仅是一个时代的抗争激情,更是穿越时空、烛照后世的不灭精神火焰。它永远提醒着我们,民族之魂,历劫不灭;信仰之光,生生不息。

(作者系中国现代文学馆副研究馆员)

姚明来源:中国青年报

2025年07月04日 08版

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇