八月初,云南昆明,画家陈达敏正为将于8月26日举办的“赤子丹心——南侨机工绘画艺术展”进行最后的创作收尾。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,陈达敏与3位画家将用历时一年多创作的心血之作,再现那段荡气回肠的历史。

画展的策展人陈达娅是陈达敏的姐姐,他们的父亲陈昭藻曾是一名南侨机工,即抗战期间的“南洋华侨机工回国服务团”成员之一。

1937年日本发动全面侵华战争后,封锁切断了中国沿海的国际补给线。在民族存亡之际,20万名云南民众以血肉之躯,在崇山峻岭中艰难开凿,用不到一年的时间实现了滇缅公路的全线贯通,公路全长约1146公里,其中国内段约959公里。筑路过程中,3000余人献出了生命。

滇越铁路被日军轰炸后,滇缅公路一度成为我国唯一一条国际通道。这条“生命线”亟需熟悉驾驶和汽车修理的技术工人。在爱国侨领陈嘉庚的号召下,3200余名华侨青年从南洋各地毅然回国。1939年至1942年间,这些被后人称为“南侨机工”的年轻人,在滇缅公路上抢运了约50万吨军需物资和1.5万多辆汽车,以及难以计数的其他物资,为抗战筑起一条重要的补给线。据不完全统计,这3200多名南侨机工中,超过1/3的人在滇缅公路沿线英勇牺牲。

陈达敏的画作中,有一幅是新加坡的红灯码头。1939年,他的父亲陈昭藻正是从这里登船回国,从此再未回到第二故乡新加坡与祖籍地海南。临行前,他买了一张船票,把幼小的女儿陈达梦“像寄物件一样寄回海南老家”,随行的还有一张儿童床。陈达梦和父亲此生再也未能相见。

数十年间,陈昭藻对自己的历史缄口不提,直到1989年,南洋华侨机工抗日纪念碑在昆明西山森林公园内落成,陈达娅才知道父亲的身份,彼时老人已离世两年。

2000年,陈达娅与罗开瑚等3名已是耄耋之年的南侨机工重走滇缅公路。在怒江边曾被炸毁的惠通桥边,罗开瑚仰天呼喊:“战友们,我们来看你们了!”陈达娅内心受到极大的冲击。此后,她投身于那段历史的抢救之中,寻访散落各地的南侨机工及后人,其中就包括在海南省万宁市找到的失散多年的大姐陈达梦。如今已是九旬老人的陈达梦曾流着泪说:“爸爸心里只有国家,没有小家。”

25年来,陈达娅出版了《再会吧南洋》等3部著作,参与创作并出演了情景组歌《南侨颂》,在云南、海南等地巡演,并在马来西亚演出。随着最后一位南侨机工蒋印生2022年离世,陈达娅觉得自己的努力是值得的,“要让那些无言和沉默被永远铭记”。

在云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市的中缅边陲小镇畹町,81岁的叶晓东已为南洋华侨机工回国抗日纪念碑守碑20年,他定时清扫擦拭纪念碑、英名录、照片墙,哪些字模糊了,他就用笔慢慢重新描,并为无数游客做义务讲解。

叶晓东至今保持着喝南洋咖啡的习惯,就像他的父亲、南侨机工陈团圆。陈团圆祖籍广东潮州,1939年7月,陈团圆从新加坡来到云南,在运输物资过程中认识了德宏州芒市的傣族女孩朗玉宝并成家。惠通桥被炸毁后,回到芒市家中的陈团圆与另外3名流落芒市的南侨机工,因汉奸告密,被日军抓捕后当众活埋。朗玉宝和母亲带着两岁的女儿小英、3个月大的儿子晓东逃到中缅边境,直到新中国成立后才回到畹町。

叶晓东成年后,陈团圆的战友、南侨机工王亚文在自己工作的农具厂教会了他开车;蔡文兴等后来一直生活在滇西的南侨机工,只要有空,都会来畹町探望叶晓东一家。2005年,南侨机工林福来的义子、缅甸华侨林晓昌捐资建成畹町南洋华侨机工回国抗日纪念碑,退休后的叶晓东成为这里的守碑人。对他来说,每天“守在这里就像守在了父亲身边”。

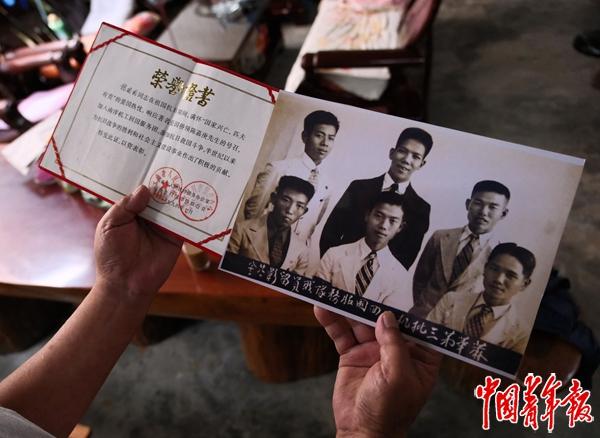

在昆明市新闻里社区的小巷里,藏着一个南侨机工历史文化纪念馆。在这里,南侨机工韩仕元的儿媳蒋玲华向参观者展示了韩仕元1955年写的入党志愿书。韩仕元是第九批从马来西亚回国的南侨机工,他会开车、修车甚至修飞机,在滇缅公路服务时曾3次受嘉奖。此后却因南侨机工的身份,入党申请被搁置31年,直到1986年才正式成为中共党员,党龄从1955年算起。

如今,在蒋玲华管理的公司中,70%的岗位留给了残疾人。她用关爱证明:有些记忆不会风化,有些精神永远年轻。

中青报·中青网记者 田嘉硕 摄影 张文凌 写文来源:中国青年报

2025年08月14日 04版

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制