让师生共成,与智能共成

透视四川大学人工智能深度赋能一流本科新发展

来源:中国青年报

(2025年07月29日 07版)

从“4个100”项目开展到试点建设未来学习中心,四川大学以“让师生共成,与智能共成”为宗旨,致力于人工智能深度赋能一流本科,通过教师、课程、教材、实践、教研等人才培养全要素、全场景改革,培养学生从被动学习到主动创新、从内卷竞争到价值创造、从技能训练到认知迭代的能力跃迁,成为引领未来的“新质人才”。

坚持传承开拓为新,把握智慧时代教育教学发展新方向

2018年,以智慧教室全覆盖为支撑的“以课堂教学改革为突破口的一流本科教育川大实践”项目,获国家教学成果特等奖,成为学校智慧教育的基础和新起点。

长期以来,川大勇立时代潮头,以教育数字化转型驱动一流本科建设。2001年,尝试智慧教学环境建设,打造一批多媒体教室和教学直播系统,推进电子教案进课堂。2019年,建设“信息与交叉”模块通识课程群,探索学生数据思维、信息素养、人工智能+各学科能力的培养路径。2022年,推出智慧教育先进示范单位创建活动,初步建成“大川学堂”数字化教育平台。2023年,成立校长领衔、主管副校长和副书记负责的领导小组,全面规划和建设未来学习中心。至2025年初,学校上线250余门MOOC,选课近900万人次,获国家级一流本科课程128门,其中线上、混合式、虚拟仿真课程70门,在促进优质资源智慧化推广共享等方面取得了显著成效。

重构改革创新路径,破解人工智能赋能一流本科新难题

2024年11月,教育部公布全国第二批“人工智能+高等教育”应用场景典型案例,“‘大川大爱(SCUAI)’智慧医学实践能力教学平台”成功入选,为中国医学教育向集成化、智能化和国际化“3I”转型提供应用示范。

四川大学牢牢把握教育的政治属性、人民属性、战略属性,切实落实“价值塑造-能力培养-知识传授”三位一体的人才培养理念,以高质量的智慧“金专”“金课”“金师”“金教材”和“金项目”为抓手,推动人才培养从“学知识”向“强能力、重创新”转变。面对智慧时代的新要求,2024年,川大正式推出“AI行动三部曲”。一是以AI素养教育为引擎,推出以AI赋能为特征的“人工智能素养教育嵌入本科教育教学行动”;二是以AI+应用场景建设为重点,建设以创新使能为特征的“4个100”融合式智慧教育项目;三是以未来学习中心建设为基座,实施以改革善能为特征的“人工智能深度赋能一流本科教育教学行动”,逐步实现教育教学的要素再造、体制重构、体系重塑,全面推动师生与AI协同演进,探索未来教学的无限可能,为服务国家战略提供更加强大的人才支撑。

瞄准国家战略急需,构建人工智能赋能专业建设新体系

近日,开课即“抢空”的四川大学“医学人工智能”微专业引起社会广泛关注。该项目由学校生物医学大数据研究院牵头,联合校内外20余位教师,突破学科界限,开设“医学大模型与生成式AI应用”等6门核心课,开展从电子病历分析到医学影像识别的全流程实践,培养医疗健康领域AI复合型人才。

作为2018年国家首批设立人工智能专业的高校之一,学校以多学科交叉融合为抓手,在建好93个国家一流专业建设点的同时,持续推进“AI+金专建设计划”。一是打造医学技术与智能制造等12个双学士项目,培养复合型人才。二是创立“电气工程及其自动化”等8个AI+创新班,通过“大项目”“大平台”“大问题”,深化产学研融合。三是建设“智能机器人技术与应用”等35个微专业,提升学生就业创业能力。

引领学习范式重塑,推进教育教学全要素全形态新转型

四川大学谢轶主任技师牵头建设“检验医学知识图谱”AI课程群,与“大明白”AI智能体结合,以能力、问题、知识图谱整合教学资源475项,模拟临床实景,提供沉浸式学习体验。该课程群向西北民族大学等5所中西部院校开放,促进教育公平与教育质量的双提升。

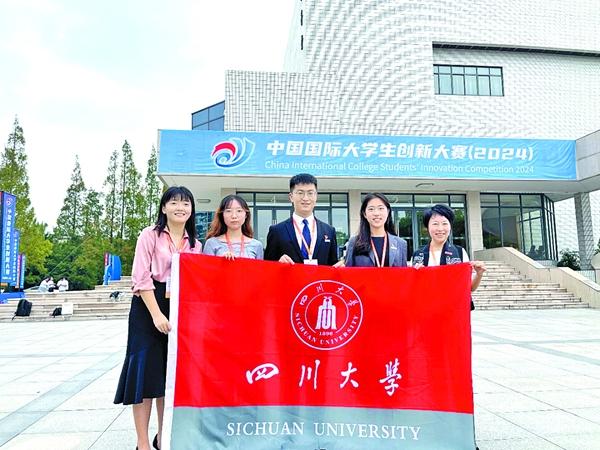

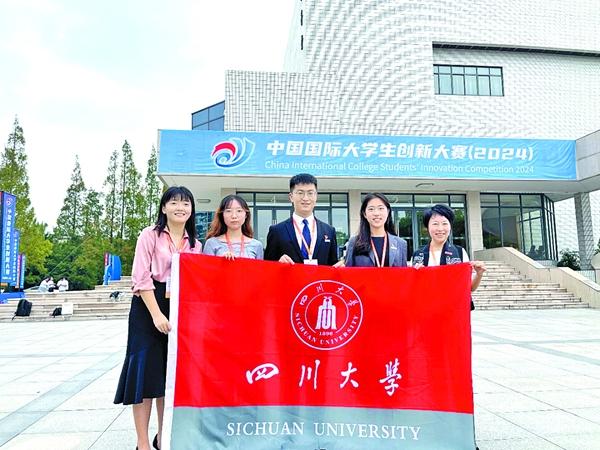

为推进“教育强国建设三年行动计划”和川大“十五五”发展规划的制定与实施,学校以学生发展为中心,以学院(系)为主体,以师生同创、生生共学为重点,先试先行“4个100”项目建设。一是立项AI课程257门,强调运用数智化手段多维度呈现课程内容,嵌入各类教学资源,开发“数字教师”,为学生提供个性化学习路径,为教师提供精准数据反馈,支撑人才培养目标达成。二是立项“智能康复理疗机器人”等跨学科、项目制课程91项,引导学生主动建构多学科知识体系和跨学科思维,提升解决复杂问题的能力。三是设立AI赋能实践专项156项;在科创竞赛中设置“AI+”类别;发布“AI+新质战略育苗”学生科研课题45项;建设虚拟仿真实验项目80余个,在教育部平台开放共享27个;依托华为“智能基座”等,构建以项目设计、科研训练为核心的创新训练体系。四是在各级立项教材建设中重点支持基于数字资源的多介质、数字化、智能化、动态化的立体化新形态教材。

试点未来学习中心,夯实新时代智慧型教育教学新基座

2025年春季学期,四川大学“现代制造技术基础训练”课程在“未来学习中心AI赋能创新实验中心”开课,同学们利用VR一体机进行3D虚拟实践,根据虚拟仿真数据,分组进行建模、操作和加工,实现“做中学、学中创”,提升实践创新能力。

近万平方米的未来学习中心正在江安校区图书馆、科学与艺术汇聚大楼等地加紧建设,AI素养教育创新实验室、AI赋能创新实验中心等已投入使用。正式开放不到两个月,AI素养教育创新实验室的XR创想空间举办专题活动8场,使用人数超过240人,预约体验110场次,体验人数超150人;GenAI生成式工作坊举办AI素养教育等讲座17场; AI素养空间举办AI体验日活动2场,超400人参与;接待北京高校访问团等访问参观共计5次,参与人数200余人。AI赋能创新实验中心含AI教学区、模拟实训区、协作研讨区和数据中心,支持数据处理与沉浸式教学等,已支持10余门课程开展教学,服务学生1200余人。

强化教育服务协同,优化全场景化人工智能智慧新环境

2025年3月,四川大学基于“元景大模型+DeepSeek”的AI智能体“大川智问”正式上线,构建“精准化校园知识传递-跨业务办理赋能-全周期校园陪伴”的智慧校园新空间,上线数小时内就有600多名师生用户提问2000余个。

学校秉持“大川IDEAL”理念,以高质量未来学习中心建设为基础,打造AI助力教、学、管、研、导的“1+N+X”服务平台,连接国家和四川省智慧教育平台,汇聚多个教学平台,提供多种AI教学工具,一键式接入智慧教室;建设大思政资源库和多学科案例库,创建外语、数学等教学“示范包”;打造数字藏阅空间、数字学术空间、创新学习空间,更新传统文献资源服务;与头部企业合作,打造融资源、学习、科研、服务、创新于一体的集成式学习环境,建设“大川小筑”“华西小筑”AI教师教学发展助手等各专业领域多模态大模型,打造校级“AI+未来学习典型应用场景”27个,为师生提供“随时随地教与学”服务。

应对数智技术挑战,推动师生全员人工智能素养新提升

计算机学院赵启军教授联合公共管理、文学与新闻、化学工程、商学院和图书馆等单位的青年专家,2024年秋正式开设“人工智能素养”课程,按照文科、理工医科分科教学,突出多学科融合和创新实践,培养学生运用AI的基本素养、能力和伦理道德。考古学专业的樊同学设计“稽古揆今”智能体,帮助翻译古文、碑文;来自文科的23名同学成功通过百度大模型提示词工程师认证,人工智能素养得到显著提升。

2024年5月,四川大学率先出台相关政策,鼓励师生科学合理地应用AI技术,提升AI素养。面向学生,学校建设“人工智能素养”“知者不惑:后真相时代的信息素养”等“信息与交叉”模块通识课程群;图书馆面向学生开展“明远学术讲座——生成式AI系列”,每年约30余场,千余学生参与;专业课程融入人工智能主题,不断加大全学科AI教育改革力度。面向教师,学校构建“认知唤醒-能力跃迁-生态共融”的教师数字化素养培训体系,开设涵盖智能教学工具操作、数智素养与AI伦理等内容的9门新教师必修课;举办“以学为中心——教育数字化转型”等3场全国性研讨会;开展“智慧+”教师素养提升工作坊18期、“青椒教谭”教学创新系列培训活动14期;每年暑期组织教师在国家智慧教育服务平台学习相关课程,培训教师近6000人次。

聚焦教育教学实效,探索智慧教学质量多维评价新方式

化学工程学院周加贝副教授在开学初和学期中,利用学校智慧评教系统,发布课堂随堂调研问卷,结合“专家考评、教师互评、学生测评”多维评价数据,开展课堂教学数字画像,及时调整教学策略与进度。

针对生成式智能技术与学业诚信与伦理问题,学校出台《本科教育教学人工智能工具应用规范》,指导并规范人工智能工具在本科教育教学和人才培养中的应用;制定《智慧教育平台数字资源内容审核规范》,保障数字教育资源内容安全;开展基于大学生创新创造成长力指数应用实践,不断强化全流程、全周期、全环节的智慧教育质量意识。

面对人工智能技术的飞速发展带来的无限可能,高等教育的基本属性、初心使命始终不变。四川大学将以更加开放的胸怀、更加务实的举措,以“人工智能+”赋能实现全方位人才培养重构、全要素教育教学改革、全时空教学场景建设、全过程质量评价管理,不断探索人才培养新范式,提升人才培养质量,为教育强国、人才强国、科技强国和文化强国贡献川大力量。

(信息来源:四川大学)

·广告·

来源:中国青年报

2025年07月29日 07版

从“4个100”项目开展到试点建设未来学习中心,四川大学以“让师生共成,与智能共成”为宗旨,致力于人工智能深度赋能一流本科,通过教师、课程、教材、实践、教研等人才培养全要素、全场景改革,培养学生从被动学习到主动创新、从内卷竞争到价值创造、从技能训练到认知迭代的能力跃迁,成为引领未来的“新质人才”。

坚持传承开拓为新,把握智慧时代教育教学发展新方向

2018年,以智慧教室全覆盖为支撑的“以课堂教学改革为突破口的一流本科教育川大实践”项目,获国家教学成果特等奖,成为学校智慧教育的基础和新起点。

长期以来,川大勇立时代潮头,以教育数字化转型驱动一流本科建设。2001年,尝试智慧教学环境建设,打造一批多媒体教室和教学直播系统,推进电子教案进课堂。2019年,建设“信息与交叉”模块通识课程群,探索学生数据思维、信息素养、人工智能+各学科能力的培养路径。2022年,推出智慧教育先进示范单位创建活动,初步建成“大川学堂”数字化教育平台。2023年,成立校长领衔、主管副校长和副书记负责的领导小组,全面规划和建设未来学习中心。至2025年初,学校上线250余门MOOC,选课近900万人次,获国家级一流本科课程128门,其中线上、混合式、虚拟仿真课程70门,在促进优质资源智慧化推广共享等方面取得了显著成效。

重构改革创新路径,破解人工智能赋能一流本科新难题

2024年11月,教育部公布全国第二批“人工智能+高等教育”应用场景典型案例,“‘大川大爱(SCUAI)’智慧医学实践能力教学平台”成功入选,为中国医学教育向集成化、智能化和国际化“3I”转型提供应用示范。

四川大学牢牢把握教育的政治属性、人民属性、战略属性,切实落实“价值塑造-能力培养-知识传授”三位一体的人才培养理念,以高质量的智慧“金专”“金课”“金师”“金教材”和“金项目”为抓手,推动人才培养从“学知识”向“强能力、重创新”转变。面对智慧时代的新要求,2024年,川大正式推出“AI行动三部曲”。一是以AI素养教育为引擎,推出以AI赋能为特征的“人工智能素养教育嵌入本科教育教学行动”;二是以AI+应用场景建设为重点,建设以创新使能为特征的“4个100”融合式智慧教育项目;三是以未来学习中心建设为基座,实施以改革善能为特征的“人工智能深度赋能一流本科教育教学行动”,逐步实现教育教学的要素再造、体制重构、体系重塑,全面推动师生与AI协同演进,探索未来教学的无限可能,为服务国家战略提供更加强大的人才支撑。

瞄准国家战略急需,构建人工智能赋能专业建设新体系

近日,开课即“抢空”的四川大学“医学人工智能”微专业引起社会广泛关注。该项目由学校生物医学大数据研究院牵头,联合校内外20余位教师,突破学科界限,开设“医学大模型与生成式AI应用”等6门核心课,开展从电子病历分析到医学影像识别的全流程实践,培养医疗健康领域AI复合型人才。

作为2018年国家首批设立人工智能专业的高校之一,学校以多学科交叉融合为抓手,在建好93个国家一流专业建设点的同时,持续推进“AI+金专建设计划”。一是打造医学技术与智能制造等12个双学士项目,培养复合型人才。二是创立“电气工程及其自动化”等8个AI+创新班,通过“大项目”“大平台”“大问题”,深化产学研融合。三是建设“智能机器人技术与应用”等35个微专业,提升学生就业创业能力。

引领学习范式重塑,推进教育教学全要素全形态新转型

四川大学谢轶主任技师牵头建设“检验医学知识图谱”AI课程群,与“大明白”AI智能体结合,以能力、问题、知识图谱整合教学资源475项,模拟临床实景,提供沉浸式学习体验。该课程群向西北民族大学等5所中西部院校开放,促进教育公平与教育质量的双提升。

为推进“教育强国建设三年行动计划”和川大“十五五”发展规划的制定与实施,学校以学生发展为中心,以学院(系)为主体,以师生同创、生生共学为重点,先试先行“4个100”项目建设。一是立项AI课程257门,强调运用数智化手段多维度呈现课程内容,嵌入各类教学资源,开发“数字教师”,为学生提供个性化学习路径,为教师提供精准数据反馈,支撑人才培养目标达成。二是立项“智能康复理疗机器人”等跨学科、项目制课程91项,引导学生主动建构多学科知识体系和跨学科思维,提升解决复杂问题的能力。三是设立AI赋能实践专项156项;在科创竞赛中设置“AI+”类别;发布“AI+新质战略育苗”学生科研课题45项;建设虚拟仿真实验项目80余个,在教育部平台开放共享27个;依托华为“智能基座”等,构建以项目设计、科研训练为核心的创新训练体系。四是在各级立项教材建设中重点支持基于数字资源的多介质、数字化、智能化、动态化的立体化新形态教材。

试点未来学习中心,夯实新时代智慧型教育教学新基座

2025年春季学期,四川大学“现代制造技术基础训练”课程在“未来学习中心AI赋能创新实验中心”开课,同学们利用VR一体机进行3D虚拟实践,根据虚拟仿真数据,分组进行建模、操作和加工,实现“做中学、学中创”,提升实践创新能力。

近万平方米的未来学习中心正在江安校区图书馆、科学与艺术汇聚大楼等地加紧建设,AI素养教育创新实验室、AI赋能创新实验中心等已投入使用。正式开放不到两个月,AI素养教育创新实验室的XR创想空间举办专题活动8场,使用人数超过240人,预约体验110场次,体验人数超150人;GenAI生成式工作坊举办AI素养教育等讲座17场; AI素养空间举办AI体验日活动2场,超400人参与;接待北京高校访问团等访问参观共计5次,参与人数200余人。AI赋能创新实验中心含AI教学区、模拟实训区、协作研讨区和数据中心,支持数据处理与沉浸式教学等,已支持10余门课程开展教学,服务学生1200余人。

强化教育服务协同,优化全场景化人工智能智慧新环境

2025年3月,四川大学基于“元景大模型+DeepSeek”的AI智能体“大川智问”正式上线,构建“精准化校园知识传递-跨业务办理赋能-全周期校园陪伴”的智慧校园新空间,上线数小时内就有600多名师生用户提问2000余个。

学校秉持“大川IDEAL”理念,以高质量未来学习中心建设为基础,打造AI助力教、学、管、研、导的“1+N+X”服务平台,连接国家和四川省智慧教育平台,汇聚多个教学平台,提供多种AI教学工具,一键式接入智慧教室;建设大思政资源库和多学科案例库,创建外语、数学等教学“示范包”;打造数字藏阅空间、数字学术空间、创新学习空间,更新传统文献资源服务;与头部企业合作,打造融资源、学习、科研、服务、创新于一体的集成式学习环境,建设“大川小筑”“华西小筑”AI教师教学发展助手等各专业领域多模态大模型,打造校级“AI+未来学习典型应用场景”27个,为师生提供“随时随地教与学”服务。

应对数智技术挑战,推动师生全员人工智能素养新提升

计算机学院赵启军教授联合公共管理、文学与新闻、化学工程、商学院和图书馆等单位的青年专家,2024年秋正式开设“人工智能素养”课程,按照文科、理工医科分科教学,突出多学科融合和创新实践,培养学生运用AI的基本素养、能力和伦理道德。考古学专业的樊同学设计“稽古揆今”智能体,帮助翻译古文、碑文;来自文科的23名同学成功通过百度大模型提示词工程师认证,人工智能素养得到显著提升。

2024年5月,四川大学率先出台相关政策,鼓励师生科学合理地应用AI技术,提升AI素养。面向学生,学校建设“人工智能素养”“知者不惑:后真相时代的信息素养”等“信息与交叉”模块通识课程群;图书馆面向学生开展“明远学术讲座——生成式AI系列”,每年约30余场,千余学生参与;专业课程融入人工智能主题,不断加大全学科AI教育改革力度。面向教师,学校构建“认知唤醒-能力跃迁-生态共融”的教师数字化素养培训体系,开设涵盖智能教学工具操作、数智素养与AI伦理等内容的9门新教师必修课;举办“以学为中心——教育数字化转型”等3场全国性研讨会;开展“智慧+”教师素养提升工作坊18期、“青椒教谭”教学创新系列培训活动14期;每年暑期组织教师在国家智慧教育服务平台学习相关课程,培训教师近6000人次。

聚焦教育教学实效,探索智慧教学质量多维评价新方式

化学工程学院周加贝副教授在开学初和学期中,利用学校智慧评教系统,发布课堂随堂调研问卷,结合“专家考评、教师互评、学生测评”多维评价数据,开展课堂教学数字画像,及时调整教学策略与进度。

针对生成式智能技术与学业诚信与伦理问题,学校出台《本科教育教学人工智能工具应用规范》,指导并规范人工智能工具在本科教育教学和人才培养中的应用;制定《智慧教育平台数字资源内容审核规范》,保障数字教育资源内容安全;开展基于大学生创新创造成长力指数应用实践,不断强化全流程、全周期、全环节的智慧教育质量意识。

面对人工智能技术的飞速发展带来的无限可能,高等教育的基本属性、初心使命始终不变。四川大学将以更加开放的胸怀、更加务实的举措,以“人工智能+”赋能实现全方位人才培养重构、全要素教育教学改革、全时空教学场景建设、全过程质量评价管理,不断探索人才培养新范式,提升人才培养质量,为教育强国、人才强国、科技强国和文化强国贡献川大力量。

(信息来源:四川大学)

·广告·

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇