为导弹“筑巢”

——记火箭军某旅工程安装技师崔道虎

中青报·中青网记者 郑天然 通讯员 李兵峰 方雷

来源:中国青年报

(2025年07月25日 01版)

“向阵地,敬礼!”盛夏的南国深山中,一群官兵整齐列队。一声令下,官兵们齐刷刷举起右手,向面前亲手建造的导弹阵地致以最崇高的军礼。

队伍中的火箭军某旅工程安装技师崔道虎眼含热泪,感慨万千。这是他参与建造的又一座导弹阵地,正式交付后,他们便要立即奔赴下一个阵地。入伍多年,他和战友们转战大江南北,在高原戈壁、崇山峻岭之间奋战攻坚,先后完成30多项国防工程建设任务。

“虽然我们不能亲手发射导弹,甚至看不见导弹,但是为导弹‘筑巢’,建设过硬阵地,同样使命光荣。”崔道虎说。

“筑巢”之路艰辛,要与大山为伍、与岩石为伴。苦、累、伤、残、险,是导弹工程兵必须面对的考验。崔道虎的身上,留下了好几处伤疤,可他却常说:“这是属于我们工程兵的‘军功章’。”

一年夏天,崔道虎和战友执行某施工先遣任务,适逢雨季,山路湿滑泥泞,道路两旁一边是陡坡,一边是悬崖。崔道虎主动请缨冲在最前面,冒着碎石掉落、山体滑坡的危险,展开地形勘察、岩质分析和数据记录等工作。

还有一次阵地安装工程刚开始,就遇到了几个罕见难题。崔道虎向工区指挥长立下“军令状”:“给我3天时间,我一定拿下!”那几天,崔道虎“铆”在了作业面,饿了就吃口面包,困了就靠墙打个盹,一待就是60个小时,最终成功突破所有“卡脖子”问题。

“阵地就是战场、施工就是打仗,不管遇到什么情况,我们不能退缩,唯有勇往直前。”在崔道虎看来,导弹阵地连接着未来战场,绝不能有丝毫马虎。一次放线施工中,一名列兵在作业时出现了5厘米偏差。崔道虎发现后立即纠正过来,并严厉地批评了这名列兵,告诉他“别说5厘米,几毫米的误差都不行,这个工程是用来打仗的,差之毫厘,谬以千里,我们绝对不能给未来打仗埋下隐患”。

“不放过任何一个问题,还要专注解决每一个问题。”崔道虎说,这些年他已经习惯了跟施工问题“较真”、跟自己“较劲”。最难的一次,为了让一项工程的轨道建设更平滑,他从每个焊点入手,认真研究焊接时的电流、温度、顺序等,一遍遍试、一轮轮改。虽然进展微乎其微,但崔道虎毫不气馁。他拿出“死磕到底”的劲头,坚持研究了7年,试验了8个工地,最终成功提升了接头平滑度,焊接效率较之前大大提高。

把每项工作“做专、做精、做细、做实”,是崔道虎三十年如一日的坚持。在他看来,工程安装与部队战斗力息息相关,必须让每一个环节都托底可靠。为此,他干一行钻一行,自主学习“风、水、电、机、焊”等专业,还将复杂的机电结构、专业的焊接工艺等梳理总结,形成《技术手册》等资料,如今这已成为官兵们破解施工难题的“宝典”。

研究得久了,崔道虎愈发感觉肩上的担子沉重,也明显感觉到现代科技和理念带来的紧迫感。随着新装备、新技术的引进,国防施工由人力密集型向科技效能型转变、向信息集成型跨越,必须加速从传统工兵向科技工兵转变。

“创新”成了崔道虎新的目标,他带头尝试搞起革新研发。为建筑钢材除锈是工程中的一项难题,费时费力还可能发生危险。一次战友在除锈中受伤后,崔道虎便下决心改变这种状况。他购买来专业书籍恶补知识,利用任务间隙收集资料,又找来零件自己动手实验。经过一番努力,“第一代”除锈机在他的手中问世。

经过试用,除锈机得到战友们的一致好评。但崔道虎并不满足,又对其进行升级改造,研发出“多功能自动除锈机”,可科学控制进料、实现无死角除锈,工作效率大幅提升,还获得了国家知识产权局发明专利。

崔道虎总是随身带着一个小本,便于随时拿出来记上几笔、画上一会儿。战友们都知道,这上面记录着工程中遇到的各种问题和各项性能参数,每一页都见证了崔道虎的创新历程。

在一次工程施工高峰阶段,崔道虎发现钢板打孔数量成几何倍增,采取传统作业方式速度慢、耗时长,影响工期进度。他当机立断,立刻带领几名骨干探寻打通堵点的“妙招”。经过反复摸索,他们成功研制出“钢板自动冲孔机”,将这道工序的时间缩短近90%,大大提升了施工效率。

某重型设备的安装一直是一个老大难问题。过去要给这一设备“翻个”,需要两辆上百吨的吊车忙活几个小时,还存在安全隐患。崔道虎受领这一攻坚难题后,钻研摸索了几个月,成功设计出一台由底座、翻转架、电控系统等组成的专用翻转平台。现在完成设备“翻个”,只需一台吊车配合,几分钟就可以完成,还能节约一个班的保障力量,产生较大军事和经济效益。

组合式吊篮提升机、双层作业平台车、等效载荷配重装置……这些年,崔道虎接连研发出“九大工装”,先后革新发明31项科研成果,改进创新5项工艺工法,为国防工程建设注入了强劲动能,被官兵们誉为“猛虎创客”。

他还牵头组建“创客工作室”,培养帮带出100余名技术骨干。如今这些骨干都已成为施工一线的创新实践者,将一项项“不可能”的工程难题变为“可能”。

今年3月7日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席十四届全国人大三次会议解放军和武警部队代表团全体会议,6名代表先后发言。崔道虎作为唯一军士代表,就推进国防阵地工程建设提出意见建议。

从山沟沟走进人民大会堂,崔道虎感到自己责任重大,使命光荣。回忆起当时的场景,他表示:“希望加大科技创新力度,鼓励基层革新创新,这就是我的心愿。”

在密林深山中的施工一线,崔道虎正带领战友们用行动一点点实现着这一愿望。他们在岩层深处扛起为导弹“筑巢”的重任,正如那首《英雄的导弹工程兵》的歌词所写的那样:“兵撒千里,南征北战,工程丰碑写我忠诚奉献。”

中青报·中青网记者 郑天然 通讯员 李兵峰 方雷来源:中国青年报

2025年07月25日 01版

“向阵地,敬礼!”盛夏的南国深山中,一群官兵整齐列队。一声令下,官兵们齐刷刷举起右手,向面前亲手建造的导弹阵地致以最崇高的军礼。

队伍中的火箭军某旅工程安装技师崔道虎眼含热泪,感慨万千。这是他参与建造的又一座导弹阵地,正式交付后,他们便要立即奔赴下一个阵地。入伍多年,他和战友们转战大江南北,在高原戈壁、崇山峻岭之间奋战攻坚,先后完成30多项国防工程建设任务。

“虽然我们不能亲手发射导弹,甚至看不见导弹,但是为导弹‘筑巢’,建设过硬阵地,同样使命光荣。”崔道虎说。

“筑巢”之路艰辛,要与大山为伍、与岩石为伴。苦、累、伤、残、险,是导弹工程兵必须面对的考验。崔道虎的身上,留下了好几处伤疤,可他却常说:“这是属于我们工程兵的‘军功章’。”

一年夏天,崔道虎和战友执行某施工先遣任务,适逢雨季,山路湿滑泥泞,道路两旁一边是陡坡,一边是悬崖。崔道虎主动请缨冲在最前面,冒着碎石掉落、山体滑坡的危险,展开地形勘察、岩质分析和数据记录等工作。

还有一次阵地安装工程刚开始,就遇到了几个罕见难题。崔道虎向工区指挥长立下“军令状”:“给我3天时间,我一定拿下!”那几天,崔道虎“铆”在了作业面,饿了就吃口面包,困了就靠墙打个盹,一待就是60个小时,最终成功突破所有“卡脖子”问题。

“阵地就是战场、施工就是打仗,不管遇到什么情况,我们不能退缩,唯有勇往直前。”在崔道虎看来,导弹阵地连接着未来战场,绝不能有丝毫马虎。一次放线施工中,一名列兵在作业时出现了5厘米偏差。崔道虎发现后立即纠正过来,并严厉地批评了这名列兵,告诉他“别说5厘米,几毫米的误差都不行,这个工程是用来打仗的,差之毫厘,谬以千里,我们绝对不能给未来打仗埋下隐患”。

“不放过任何一个问题,还要专注解决每一个问题。”崔道虎说,这些年他已经习惯了跟施工问题“较真”、跟自己“较劲”。最难的一次,为了让一项工程的轨道建设更平滑,他从每个焊点入手,认真研究焊接时的电流、温度、顺序等,一遍遍试、一轮轮改。虽然进展微乎其微,但崔道虎毫不气馁。他拿出“死磕到底”的劲头,坚持研究了7年,试验了8个工地,最终成功提升了接头平滑度,焊接效率较之前大大提高。

把每项工作“做专、做精、做细、做实”,是崔道虎三十年如一日的坚持。在他看来,工程安装与部队战斗力息息相关,必须让每一个环节都托底可靠。为此,他干一行钻一行,自主学习“风、水、电、机、焊”等专业,还将复杂的机电结构、专业的焊接工艺等梳理总结,形成《技术手册》等资料,如今这已成为官兵们破解施工难题的“宝典”。

研究得久了,崔道虎愈发感觉肩上的担子沉重,也明显感觉到现代科技和理念带来的紧迫感。随着新装备、新技术的引进,国防施工由人力密集型向科技效能型转变、向信息集成型跨越,必须加速从传统工兵向科技工兵转变。

“创新”成了崔道虎新的目标,他带头尝试搞起革新研发。为建筑钢材除锈是工程中的一项难题,费时费力还可能发生危险。一次战友在除锈中受伤后,崔道虎便下决心改变这种状况。他购买来专业书籍恶补知识,利用任务间隙收集资料,又找来零件自己动手实验。经过一番努力,“第一代”除锈机在他的手中问世。

经过试用,除锈机得到战友们的一致好评。但崔道虎并不满足,又对其进行升级改造,研发出“多功能自动除锈机”,可科学控制进料、实现无死角除锈,工作效率大幅提升,还获得了国家知识产权局发明专利。

崔道虎总是随身带着一个小本,便于随时拿出来记上几笔、画上一会儿。战友们都知道,这上面记录着工程中遇到的各种问题和各项性能参数,每一页都见证了崔道虎的创新历程。

在一次工程施工高峰阶段,崔道虎发现钢板打孔数量成几何倍增,采取传统作业方式速度慢、耗时长,影响工期进度。他当机立断,立刻带领几名骨干探寻打通堵点的“妙招”。经过反复摸索,他们成功研制出“钢板自动冲孔机”,将这道工序的时间缩短近90%,大大提升了施工效率。

某重型设备的安装一直是一个老大难问题。过去要给这一设备“翻个”,需要两辆上百吨的吊车忙活几个小时,还存在安全隐患。崔道虎受领这一攻坚难题后,钻研摸索了几个月,成功设计出一台由底座、翻转架、电控系统等组成的专用翻转平台。现在完成设备“翻个”,只需一台吊车配合,几分钟就可以完成,还能节约一个班的保障力量,产生较大军事和经济效益。

组合式吊篮提升机、双层作业平台车、等效载荷配重装置……这些年,崔道虎接连研发出“九大工装”,先后革新发明31项科研成果,改进创新5项工艺工法,为国防工程建设注入了强劲动能,被官兵们誉为“猛虎创客”。

他还牵头组建“创客工作室”,培养帮带出100余名技术骨干。如今这些骨干都已成为施工一线的创新实践者,将一项项“不可能”的工程难题变为“可能”。

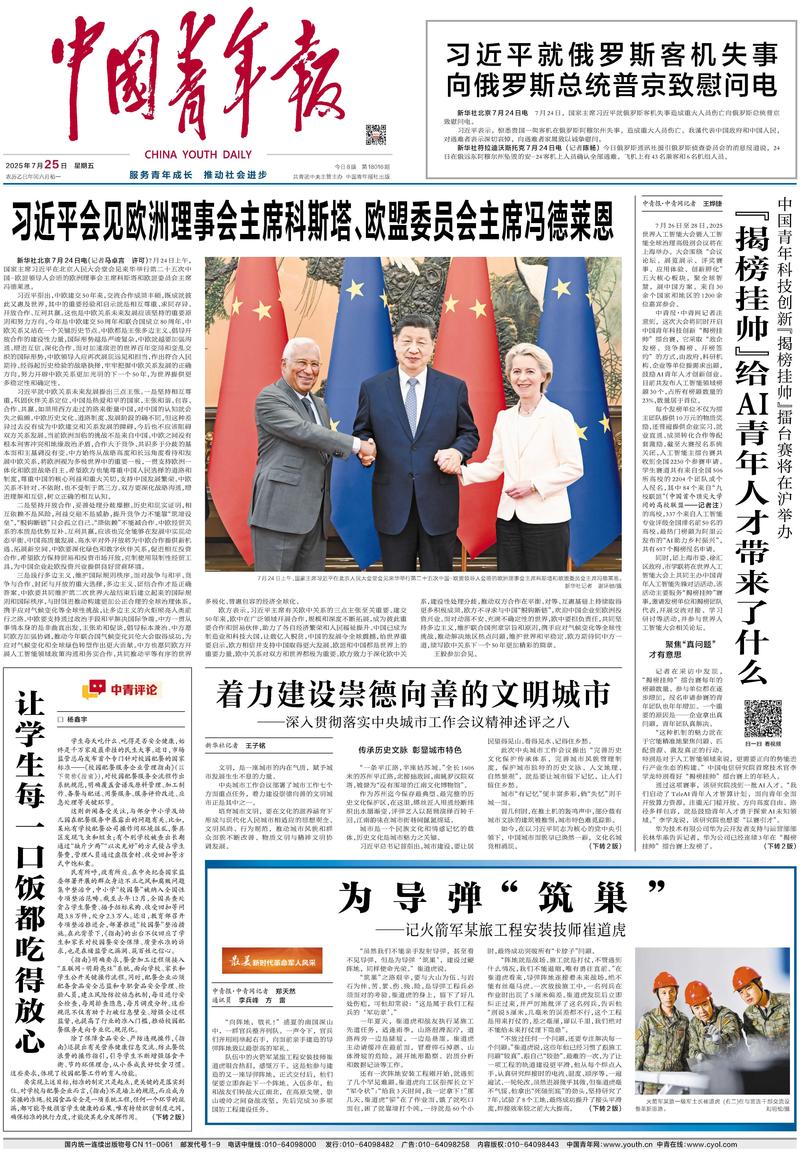

今年3月7日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席十四届全国人大三次会议解放军和武警部队代表团全体会议,6名代表先后发言。崔道虎作为唯一军士代表,就推进国防阵地工程建设提出意见建议。

从山沟沟走进人民大会堂,崔道虎感到自己责任重大,使命光荣。回忆起当时的场景,他表示:“希望加大科技创新力度,鼓励基层革新创新,这就是我的心愿。”

在密林深山中的施工一线,崔道虎正带领战友们用行动一点点实现着这一愿望。他们在岩层深处扛起为导弹“筑巢”的重任,正如那首《英雄的导弹工程兵》的歌词所写的那样:“兵撒千里,南征北战,工程丰碑写我忠诚奉献。”

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇