编者的话

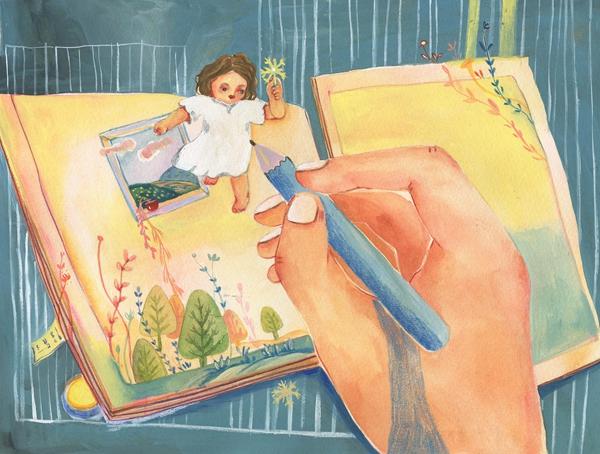

写作是漫长的旅程,每一笔都是起步。本期,7位10后根据自己的感受,写下了独属于这个年龄段的细腻情思。这或许是他们人生中的第一篇见报稿,但他们在字里行间的每一次尝试,都是向着文学星空迈出的勇敢一步。让我们用温暖的目光,守望他们在文学之路上的成长。

——《中国青年作家报》编辑部

---------------

重庆的雨

汪昭余(15岁)西南大学附属中学学生

重庆的雨是自由的,潇洒的,无论春夏秋冬,都可以见到它随意的身影,或淅淅沥沥,或倾盆而下。它穿梭在重庆的街头巷尾,山野沟壑,大江大河,不时勾起人们心中一点淡淡的、叫不上名的情绪。

通常,重庆的雨很懂人性,先是不慌不忙地滴下几滴,给户外的人们提个醒,等你找到伞,或者一个可以遮风避雨的落脚点,才开始连贯起来。就这样,沉浸在雨雾中的重庆开始营造它独具一格的景象。

到过重庆的人都知道,重庆举世闻名的,并非麻辣沸腾的火锅,而是地势不平造就的“8D魔幻”,也因此多有台阶和洼地。倘若雨下得大了,会把一级又一级台阶变成一帘又一帘小小的瀑布。一点又一点水花溅落在台阶上,迫不及待地汇聚到一起,再挤到台阶边沿,向低处顺流而下,形成一道银白色的小瀑布,隐隐勾出台阶的形状,洒脱中还带了那么点细腻。当人们沿着这连绵的水帘一步步或上或下,很能品出几分韵味。这个时候的洼地,则积出了一个又一个小小的水坑,银亮银亮的。街道旁有多而茂盛的小叶榕、法国梧桐和黄桷树等,深绿和淡绿的叶子重重叠叠映在一起,与一幢又一幢楼房交相辉映。小水坑里的积水,并不喜静,它们是好动的,带着细细的波纹,显得从容不迫,精致淡雅,成为车轮和脚步下最独特的剪影,装点山城在迷蒙的水雾中,露出几分魅惑。

重庆是雾都,又是山城。下雨时,最好的享受是坐在长江或嘉陵江高处的某家小店里,要一杯热茶,在缭绕的雾气中,一边细品,一边看雨中别样的山城。记得那次黄昏,在万千来渝游客必去打卡的洪崖洞,处身于吊脚楼的世界,微微抬头,便是古色古香的楼角构成的一幅境界重重的画。最近的是一张方桌,一碗晶莹剔透的冰汤圆,带着一点未化的碎冰,水果块色彩鲜明,鸳鸯锅冒着丝丝热气,照例有蒸荞麦茶。再往远处,是闪着点点灯光的其他吊脚楼,在朦胧的雨雾中渲染着几分温暖的人间烟火。

随后,我离开洪崖洞这诗画般的世界,站在临江门边沿,远望江上的游船张灯结彩。江水透着点点彩光,小雨把色彩洗得十分干净,眯眼细看,还看得出银丝点点垂于天地间。再往远看,就是绵延的群山,它们用苍翠和墨青的峰峦包裹着这座闻名的城。从上往下,颜色逐渐深重,林木间偶有清澈的光挤出来,山间的薄雾向远方延伸,慢慢就看不清了……这些景象组合在一起,成就了烟雨中的山城,仿若一幅浓墨重彩的绝美山水画。这时候,你会发现都市的灯光色彩和自然的江水山川并不冲突,它们水乳交融在一起,竟然散发出了一种特别的意味。

当然了,如果你不喜欢热闹,还可以选择在朦胧的雨雾中攀登与青城山、峨眉山并称为“蜀中三大宗教名山”的缙云山。那里才是真正的自然之境,青竹万千竿,根根植山间,长得极高的各类树木被雨水刷得发亮,不用细嗅,就能感受到草木沁人心脾的清香。低头,你会发现各种蕨苔,被充盈的雨水滋养得十分茂盛,一片片叶子上挂着晶莹的雨珠,再凑近些,看那细密的枝叶,能清晰地看到泾渭分明的叶脉。雨珠上映着叶子的颜色,微微一晃便挂不住身体,“哧溜”一声掉在地上的丛丛苔藓中,并未被泥土完全吸收,盈润在嫩绿的苔粒上,变成了更小的水珠。

傍晚,站在狮子峰最高处,此时身于山中,近处是山,远处还是山。禁不住收了伞,任雨凉凉地、温柔地洒落在身上,俯瞰城市的灯火在远处闪烁,内心会感到无比安闲。就这样,与大山一起站立在天幕下,油然而生一种博大的境界——雨水可以洗刷一切尘埃,但不会忘记的历史与今宵相合,山记得,每一棵树记得,每一片叶记得,雨更是记得……时间不会停下脚步,它会一直向前,指不定又有多少场雨或沙沙或哗哗落下,又会翻开多少新的篇章。

就这样,身处在重庆雨的世界里,看着它停了下,下了停,或淅淅沥沥,或倾盆而下……不离不弃地陪伴着这座独特的城,更是陪伴着生活在这里并热爱这里的人们。

---------------

留在记忆中的乡情

黄莞淘(14岁)南京师范大学附属中学新城初级中学学生

打开视频通话,第一句传来的,总是姥姥温暖的问候:“闹甚呢(做什么呢)?你们那儿那么冷的吗,多穿点衣服……”那是一句带着浓郁北方气息的方言,高原味的关怀,一次次勾起了我记忆中的乡情。

妈妈的老家地处内蒙古高原南部边缘,一边紧挨着内蒙古,是河北省最北部的坝上地区。以前,我每到暑假就会跟着妈妈回老家。记忆里,那里的空气味道十分香甜,鞋子踩在小石子路上,发出吱呀吱呀的响声,风吹着两旁笔直挺拔的杨树林,沙沙地唱着歌。姥姥邻居家有一个小哥哥,我喊他亮亮哥哥。亮亮哥哥的妈妈总是天不亮就出门打工,每当我早晨睁开眼时,他已经站在我床边了。他会带我到小路边采沙棘树上的小果子,那时的沙棘果总是绿绿的,我鼓起勇气合紧上下门牙把小果子咬破,顿时感觉全身都被酸倒了。亮亮哥哥每次都说:“你要是秋天来就好了,等到秋天这些沙棘果变成橘红色,就很甜了。”还记得那时候,北方的地是非常干燥的,田埂上总会有一片片龟裂的土皮,我便跟着亮亮哥哥在田间踩土皮,听它发出清脆的声音。

最让我印象深刻的还是每天上午卖东西的吆喝声:“卖熏鸡,熏肉,火腿肠……”起初,我实在听不懂,匪夷所思地问妈妈:“这里还能卖‘凶器’?”好奇地跑出去一看,原来是一车的熏肉,摆放得整整齐齐,深红色的鸡,一条条的火腿肠,在一阵阵柴火熏的香气中氤氲开来。小商贩咧开嘴,露出洁白的牙笑问:“来点儿哇。”他一边给姥姥找零钱,一边夸我:“外孙真亲。”故乡人对每个孩子都叹“真亲”。在南京,我也时常听到吆喝声:“卖酒酿,桂花酒酿,小元宵……”接着,“卖熏鸡,熏肉,火腿肠……”便会在耳边不时回响。

去年夏天,妈妈又带我回了一趟老家,绿油油的莜麦田、高大的风车让人眼前焕然一新。路边的蒿子草长到了我的腰部,车子只好远远停在外边。我们刚到,坐在村口的佘奶奶便起身相迎。她摇摇晃晃地站起身,拄着拐杖,颤颤巍巍地向我们走来。推开锈迹斑斑的小铁门,那咯吱咯吱的声音仿佛也在述说它好久没动弹了。稀稀落落的几户人家,大多是老人带着小孩,一下就出门围了过来。“都长这么高了!”大家不住地感叹。我们还没坐稳,住在同排的邻居就把家里做好的油饼、黄米糕、莜面都端了过来,那黄澄澄的面食,还散发着阵阵的热气。也许是因为坝上地区常年寒冷,莜面成了主食中的主食,抗寒,耐饿。至于黄米糕,以前可是逢年过节的美食。谁家有什么重要仪式时,周围邻居都会来帮忙炸糕,刚出锅的炸糕金黄、圆溜,咬一口又香又糯。总要在第一时间给邻居们送一碗炸糕,我不由想起小时候小心翼翼地端着碗给邻居家送糕。从自己家院子里出来,顺着隔壁姥姥家院墙,用膝盖顶开小木门,走到邻居家门口时,我得更小心地跨过门槛(这门槛主要是用来拦住小鸡小狗的)。隔壁姥姥一看到我总是惊得不行:“哎呀,你咋给姥姥送糕了!”于是,在回去的路上,我的口袋里便会塞满姥姥给的零食。送出去一碗炸糕,那时的成就感足以让我开心一整天。跨越山海,我现在依然怀念家乡人们互相送饭的情景。

春耕夏耘,秋收冬藏,记忆中的乡情,有乡音,有乡味,更有乡人。我们出发回城时,佘奶奶又出来送到了门口。佝偻的身躯一年比一年更显单薄,要强了一辈子的腰杆,不断地前倾,前倾……故乡似乎越来越远了,记忆中的乡情,裹挟着那大青山的清新气息,逐渐浸润了我的心,忽又飘散到了很远的地方。

---------------

奶奶熬的那碗粥

周清越(12岁)河南省洛阳市偃师区实验小学学生

“咕噜噜——”锅里的气泡上下翻滚着冒出来,妈妈正在熬红枣山药粥。我趴在灶台边,看着粥面上凝结的那层薄皮子,突然想起奶奶熬的那碗粥,想起那个藏在河南与安徽交界处的小村子,还有那些被粥香熏染过的温暖时光。

爸爸在离老家好几百公里外的乡镇工作,那几年,我还在上幼儿园,总盼着假期回老家玩。记得好多个早晨,天还没亮,爸爸就会把我从被窝里抱出来,穿好衣服,先坐公共汽车,之后又坐上绿皮火车,这家伙“哐当哐当”地喘着粗气,力气很大。我靠在爸爸温暖的怀里,看妈妈变魔术似的从包里掏出小面包,奶油夹心的甜味儿混着车厢里奇怪的味道,竟成了我记忆里独特的“旅途味道”。我把脸贴在蒙着雾气的车窗上,看着路边的电线杆拖着长长的尾巴往后跑……直到星星挂满天空,才终于听见奶奶的呼唤:“妮儿回来啦!”

那时,奶奶的厨房里飘着柴火香,土灶上的铁锅“咕嘟咕嘟”炖着粥。掀开锅盖的瞬间,红枣的甜香裹着山药的气息扑面而来,粥里的红豆、绿豆、花豆像彩色的小珍珠,在红红的粥汁里跳着舞。最让我惊喜的是粥面上那层薄薄的“粥皮子”,奶奶总说这是粥的“帽子”,用白瓷勺轻轻一挑,就像掀起了红盖头。我张开嘴巴吹一吹,再“啊——”地一声接住,软软的、暖暖的,从舌尖一直甜到脚后跟。

晚上睡觉最是热闹,我像夹在中间的糯米团子,左边把爸爸的胳膊当枕头,右边让妈妈的腿当靠垫,爸爸把奶奶晒得蓬松的被子盖在我们身上,阳光的味道裹着柴火的气息,把我们烘得像刚出炉的烤红薯。

后来爸爸工作调动,到了河南偃师城区,我们搬进了有暖气的楼房。奶奶拎着大包袱来住的时候,带来了老家的铁锅和晒干的红枣。我天天缠着奶奶熬粥,看她在厨房慢慢搅动铁锅,阳光透过纱窗,落在她银白的头发上,像撒了一把碎星星。可奶奶的粥还没喝够,她就生病了。临终前,奶奶用布满老茧的手摸着我的脸,说:“妮儿长大了,要学会自己找甜味啊。”

奶奶走后,我们好几年没回老家了。后来,再次回到老房子时,墙角结满了蜘蛛网,曾经蹦跳着迎接我们的大黑狗不知去了哪里。姑姑在土灶上熬粥,我盯着锅看了又看,却再也没等到那层红红的粥皮子。“现在讲究健康,不能放那么多糖了。”姑姑的粥里,红枣还是那个红枣,山药还是那个山药,可粥面上的“帽子”不见了,我的心也空了一块。

去年清明,我偷偷在妈妈熬的粥里加了一大勺红糖。看着粥面慢慢结出薄皮,我小心翼翼地挑起来,放进嘴里细细品尝,却再也没有当年的滋味。妈妈摸着我的头说:“奶奶的粥里,藏着她对我们的牵挂,就像老房子的阳光,永远晒在我们心里。”

现在每次喝到粥,我都会想起奶奶的厨房,想起摇晃的绿皮火车,想起那个暖烘烘的被窝。粥皮子会消失,老房子会破旧,但奶奶的爱就像粥里的红豆,永远沉在最底下,只要轻轻一搅,就会泛起甜甜的波纹。

原来,有些味道不是留在舌尖上,而是融化在心里的。就像奶奶熬的粥,虽然再也喝不到一模一样的,但每次想起,我心里都会暖暖的,就像她从来都没有离开过。

(指导教师:刘丽敏)

---------------

海棠

阙语涵(12岁)辽宁师范大学附属第二中学学生

学校门口栽了一溜儿海棠树。

和匆匆忙忙跑去上学的学生一样,海棠树一定也是有着自己的任务的。春天,要学习怎么开出好看的花和怎么长出绿油油的小叶;夏天,要学习如何给每一朵花办一场惊艳的谢幕,如何把叶子长得更加绿油油;秋天,要学会给叶子镶上诱人的焦糖色金边儿,同时提防饥饿难耐的小虫;冬天,要干干净净地把叶子落光,然后,藏着这一年的回忆与又长了一圈的年轮,好好睡一觉。除此之外,还要学习风儿的语言,学习怎么和小鸟儿打招呼,学习怎么和吵得受不了的蝉友好相处……

然后,又是一个春天。

这样看来,海棠树好像也挺辛苦的。不知道学生们上课走神儿、发呆望着窗外时,海棠树会不会羡慕他们可以自由自在地玩耍,而它却只能木讷地站着?

不过,海棠树也可能压根儿就不会这么想。它会想:“哼!你们都得乖乖坐着,而我却可以在最鲜甜的空气中自由地挥舞我绿色的手!”

海棠树在春天开出的花确实很好看。桃粉色的花儿,开久了就变成柔和的粉白色。一树繁花压弯了纤细的枝条,夺目的、星星点点的、大团大团的粉红色中夹杂着小小嫩嫩的绿叶子。走近了,细细地看,每朵花都将蓬松多层的薄纱裙摆轻轻撑开、优雅拢起,好像一只只大蝴蝶,各有各的婀娜多姿。这一定是春天最美的花,自由、热烈,又有些少女的、青春的羞涩。

但是,花的生命很短。这真残酷,尤其对一朵天真烂漫的海棠花而言。

一朵海棠花能感受几个春日呢?可能昨天还在枝头肆意地笑着闹着的花,一夜大风后,就成了地上的残瓣。也许,这是因为花儿生来就是春的精灵,她注定要在最美的青春中结束生命。于是,面对注定的结局,海棠花毫不犹豫地选择了一场轰轰烈烈的谢幕。在一场倾盆大雨中,这些春的女儿用尽全力、毫不疼惜地将自己从枝头撕扯下来,闭上眼,把自由的翅膀交给了风……于是,那一刻,一只只自由的蝴蝶伴着雨点,伴着激动,飞向了梦过无数次的蓝天。那样美,那样伤感,像对世界最后的告别。

用一个春天的寂寞与平凡,换一次刻骨铭心的谢幕。至少,海棠花觉得这很值。

人这一生,又能感知多少个春天呢?

海棠花可以看晚霞,可以嗅到清晨空气中湿润的草香,可以在风中翩翩起舞,可以对蝴蝶说“你好”,可以品尝新鲜的露珠,人也可以;而且,人还可以仰头眯起眼看云怎么飘,可以在空旷的草原上飞跑感受生命的律动,可以大笑,可以大哭,可以感受到浓烈的情感,可以吃到好吃的食物,可以与好多好多花说早安,可以对一只小虫述说自己的心事……可以做很多很多。

海棠花对自己短短的、精彩的一生很满意。那么,我们也要让自己长长的一生称心如意,用自己的方式,去获得简单的快乐。

海棠花会凋零。但是,根据能量守恒定律,没有什么是会彻底消逝的。海棠花也是。每一朵落下的海棠花都会化作泥土,然后为下一次生命的绽放提供养分。所以,你打过招呼的每一朵海棠花,都不只是盛放于此刻,更是无数记忆与过往的延续。她们一定记得你呢。

看吧,海棠花在春风中点起了头,她在对你说:“你好!还记得我吗?”

---------------

遇见木棉花

莫舒懿(12岁)广东省深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校学生

春末,深圳,暴雨如注。教室窗外,木棉树在狂风中起舞。雨渐小些,看着答题卡上那刺目的红叉,我将它揣入怀中,一头扎入雨幕。

忽然,一朵花砸中了我的肩头。我眯着眼,抬头望去,只见木棉树在暴雨中抖落红花,碗口大的花瓣裹挟着雨珠飘落,“啪嗒、啪嗒”地打在伞面上,似是谁在急切地叩门。一朵木棉花径直跌入我捧在胸前的试卷,木棉鲜艳的红与试卷上的刺目的红交叠,竟让那红叉不那么狰狞了。

跑到避雨处,我蹲在树下捡花,发现每朵坠下的木棉花朵都保持着盛放的姿态:5片花瓣倔强地绽放着,即便是沾满了泥泞,花蕊仍然高扬着,指尖触到花瓣厚实光滑的质地,忽然想起了考前复习时,笔尖划破草稿纸的触感……

擦干花瓣上的雨珠时,我瞧见树干上有道狰狞的伤疤。它呈螺旋状向上延伸,树皮翻卷着露出苍白的木质,却在伤口周围萌发出星星点点的嫩芽。那嫩红的芽蜷成一个个蓄势待发的小拳头,绕着伤疤,宛若给木棉树系了条缀满星星的丝带。

雨停了,整棵木棉树似乎笼罩着一层薄薄的水汽,身后传来“扑通”一声,又是一朵木棉飘落在了水洼中。迸溅出的水花,像阳光撕开云层,在散开的水珠上折射出七彩的虹光。

晚上,我把木棉花夹在书页间,花瓣已褪为暗红色,却依然是向上的弧度。再次翻开错题本时,那红叉在花影的映照下,竟与木棉的脉络有几分相似。

次日傍晚,离开校园时,木棉树在月光中投下影子,我停下脚步,从包中摸出成绩单,在背面一笔一画地写下:“木棉落地时那么响,不是因为疼,是在告诉世界——我曾热烈地盛开过。”

风轻掀纸角,似乎在回应远处夜莺的啼叫。

而今再次路过那木棉树,我忽然明白:红叉是坠落的木棉,拾起来便是成长的养料。于是我开始在晨光中拆解难题,暮色里重整思路,让每一笔修改都成为破土的力量……

---------------

夕阳下(组诗)

周子然(13岁)湖南省永州市道县东洲学校学生

青春

颜料被打翻在天空

光影被剪成碎片

洒在校园的走廊

羽毛球穿梭在空中

打破了寂静

带来了欢笑声

和朋友一起在操场散步

谈论着各自的梦想

踩着影子

哼着小曲

微风徐徐吹过

夕阳勾勒出了青春的模样

故乡

树叶摇曳着身姿

火烧云急速变动

鸟儿飞向远方

风吹走了心中的惆怅

小巷里的孩子嬉戏着

少女们向往着远方

树下老人们下着棋

谈笑声此起彼伏

故乡早已变了

夕阳下的女孩也长大了

时光带走太多

儿时的故乡停留在童年

成长也在此时有了具象

告别

小学毕业的那个黄昏

我们相约着永不分离

时间冲淡了一切

槐树下的那盘棋局未完

你我却早已天各一方

学习任务变重

风吹乱桌上的资料

一张合影掉了出来

背景里的夕阳如此美丽

可你不再和我一起欣赏

照片受了潮气

一旁山茶的气味是白色的

苦涩在鼻尖弥漫

你我的友谊也画上句号

自由

桌上的试卷被风吹落

散了满地

教室里没有任何声音

光隔绝了一切

一只蝴蝶翩翩飞来

如此自由

停下笔,望向窗外

天空羞红了脸

窗外的学生笑容满面

我奔向树下

和朋友相拥

光下

我们自由如风

(指导老师:何文斌)

---------------

旅途

吴守珈(14岁)北京市汇文中学学生

长白山里的冰泉,我去过两次,一冬一夏,都瞧出了些不一样的滋味。

冬季,冷空气无孔不入,钻进骨头缝中。沿着谷边的巨石行进,隔着老远就听见水声,踩着路上的碎冰,一汪清泉撞进眼中。泉水是那种泛着蓝的绿,沿着泉眼处的一圈石头边儿结了冰。从岸边向泉眼看去,汩汩泉水越过冰面,轻轻拍打岸边的岩石。脑中想起有人说:“这泉,别看它气势不大,可百年未干呐!”

望着碧绿翡翠般的水面,映出我的倒影,不禁伸手触碰。手指刚探进去,跟针扎似的发麻。取了水滴落在掌心,像沉睡在海底的珍珠,圆润,素静。

夏季,城市酷暑难耐,想起记忆中冷冽的冰泉。于是再次踏上旅途。依旧沿着巨石的指引,拨开灌木丛,清凉拂面而来。阳光透过绿叶洒在水面,光影斑驳。走近蹲在潭边,发现没了冰雪的封印,不光水流得更欢快了,连青苔都扒着石头长出来了。伸手触碰,才发现这水比冬日来时更温柔了。突然,一只小蜻蜓闯入我的视线,跌跌撞撞地像是受了伤,落入水中。只见它掸掸翅膀,扒着青苔稳住身形,稳稳立在水中,借着水势流向远方。忽然发现水中躺着半块石头,靠上的一面应是它本来的样子,干裂布满缝隙,如几条蚯蚓交错匍匐在石头上面,浸在水中那部分却光洁湿润。只觉有什么东西在心间潜滋暗长。

这水看着柔,却将石头的棱角都磨圆了。我伸手捧起一汪泉水,不过半刻,它就顺着指缝溜走了。惊觉,真正的力量从不只是硬碰硬。泉水不跟石头较劲,却用千百年的时光磨平棱角;小蜻蜓不逆着水流抗争,反而借着水势远行。就像我们总认为一股脑向前冲才能解决问题,是否有时思考时带点“柔”的智慧,问题反而能迎刃而解呢?

站在泉边,再回望眼前的一切,我想,泉水总是这样,在沉默中积攒力量,始终千百年如一日,汩汩流淌。我们也应如泉水般,以“柔”包裹着“刚”,不惧时间的长河,始终坚持自我,用我们的方式,默默地滋润和改变周围的一切。

这也许就是我们不断踏上旅途的意义吧。

(指导教师:吕佳琳)

来源:中国青年报

2025年07月10日 07版

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制