一月的徐州风格外大,武汉传媒学院摄影专业的闫紫怡在家人的帮助下,用两根钓鱼竿上的鱼线捆住白布两端,放飞在老家广阔的山坳间。冬日的风如同一双大手,将印有家庭老照片的白色布幔捏塑成各种形状,被她用快门一一捕捉。闫紫怡跟很多摄影专业的学生一样,选择以自己的家庭和家人作为毕业创作的主题。还没正式走入社会的她,想选题的时候很自然地想到身边最熟悉的人、最容易接触到的故事。

同样以家庭照片作为素材,清华大学美术学院视觉传达系本科毕业生谯寻用6本小册子呈现了外婆玉先的晚年生活片段。她发现,对于老年人来说,照片有着特殊的意义,每年回老家的时候,外婆都会把相册打开,重复地说起当年的往事。“相册是独属于他们那一代人的回忆,所以我就把家庭相册翻出来重新做了一次‘二创’。”谯寻说。

每本小册子的折叠结构都根据其中老照片的图像逻辑进行了特殊设计:折页依次展开,纸的长度也越变越长,象征随着家人外出工作、上学,与留在乡下老家生活的外婆距离越来越远;外婆与姐妹多年间的合影被排布在另一本回字形结构的册页中,没有头,也没有尾,意味着随着年龄增长,合影的机会越来越难得,她们忘记了上一次是什么时候,也无法预料下一次会在什么时候。读者阅读的过程就如同解谜,只有根据提示不断展开折叠的纸张,才能抽丝剥茧,发掘潜藏在客观数据和缜密逻辑下柔软的情感。

随着人工智能技术的兴起,生成式AI图像越来越能“以假乱真”,这对视觉艺术尤其是摄影的冲击,让近年来许多摄影专业的学生围绕此主题进行毕业创作。2023年土耳其大地震时,一张社交媒体上广泛传播的“现场照片”竟是AI生成图像的新闻,引发了鲁迅美术学院刘明慧的思考,如果用AI去生成一篇完全虚构的新闻、一期根本不存在的报刊,会不会有人把这些事情当真?她在展览现场制作了一个报刊亭装置,将自己“炮制”的新闻产品覆盖其上,用看似过时的场景,直观地呈现AI时代鱼龙混杂真假难辨的新闻扑面而来的感觉。

北京电影学院的硕士毕业生巴钰滢则利用人工智能生成技术打造了一套实时交互体验装置,当观众步入展览空间时,摄像头会即时捕捉其身体形象,并将其解析为粒子数据,程序再据此实时生成每秒60帧不重复的人工智能动态影像。最终,这些生成的图像被实时投射回观众的身体表面。观众可以在镜子中看到自己真实的身体与AI对其形象进行实时转译的交叠。巴钰滢还用同样的方式拍摄了一系列影像作品,其中一张照片里,一只周围散布着光点的眼睛被投射在一株蝴蝶兰上,那是其中一朵花被智能程序分析识别生成的结果,算法关联与人类联想存在差异,但二者叠加形成一种错位的奇异美感,“人工智能看似跟人类学习的是一个相同的现实,但它形成了完全不同于人的视点,”巴钰滢说,“这个视点在反馈给人类以后,其实也开启了人类全新的认知方式。”而作品标题“一个无限炽热且致密的点”,源自巴钰滢在一本小说中看到的一句话,她觉得用来形容当下人们对人工智能的感受再合适不过。当观众走进互动装置,直视投影时那种刺眼的感觉,恰似人工智能日渐普及后对人们日常生活的冲击,但同时,它也是具有无限潜力、无限能量的一个光点。

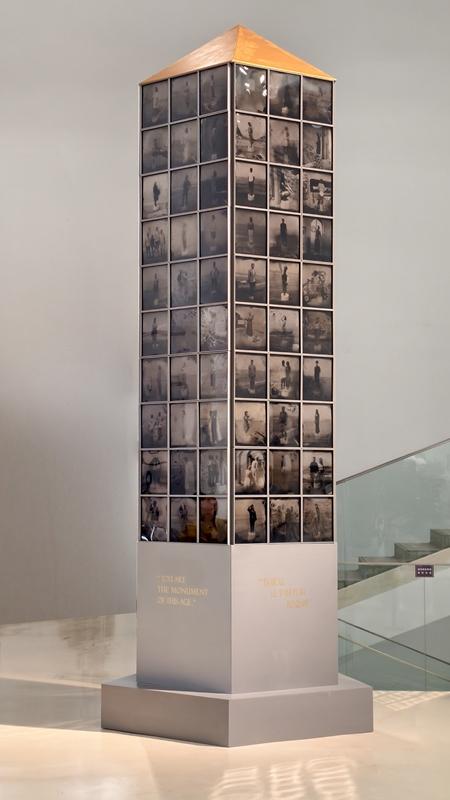

有人选择把摄影作为一面镜子,反射内心情感,也有人把它作为一扇窗,观察外部世界与社会万象。天津美术学院的硕士毕业生夏若文将自己定义为一名公路上的“漫游者”,以旅游大道为线索,走过中国40余个县市,去观察经济与社会变化如何在当地留下印记。黄河科技学院毕业生张明慧用3个多月的时间走街串巷,寻找郑州市区那些由核酸小屋改造成的治安岗亭、爱心母婴室、环卫工休息室和街边小店,拍摄的过程中亲眼见证着越来越多的小屋被换上“新装”。它们并未停留在被遗弃的状态,而是随着时间的变化,一点点地重启,并重新融入我们的日常生活里。中央美术学院博士毕业生邸晋军用两年时间,在秦皇岛的海边用有着百余年历史的湿版火棉胶摄影术拍摄了数百名普通人的肖像,用一种更具有仪式感的方式呈现平凡人之美。北京电影学院的硕士毕业生施金宇以家乡四川凉山的彝族创世史诗《勒俄特依》为视觉蓝本,构建了一部介于真实与虚构之间的“民族影像志”:在山包上观看火把节比赛的老乡;如同披戴盔甲一般的光伏山脉;身上沾满苍耳的彝族青年扮演着“射日英雄”支格阿鲁,站在反射着光伏面板带来的“二手阳光”的广告牌前,向天空弯弓射箭。古时那些无法被掌控的自然力量,如今变成了可以加以收集利用的能源,古老的传说故事也在当代凉山社会现实的语境中被重新编纂和演绎。

最后,让我们回到一个拥抱,那是中国传媒大学本科毕业生王明仟用长曝光拍下的画面。在摄影早已不仅仅是作为记录客观事实工具的年代,以一种出自本能的动机拍摄,也许更加接近摄影的原点——把那些重要的瞬间留存下来。北京四环外的出租屋里、夜晚高架桥下、与跨年烟花一同降临的朋友间的拥抱,还有唯一一张未完成的拥抱,那是王明仟尝试在59秒的曝光时间中“拥抱”自己。但最终,两个身影没能重叠在一起,而是隔着一小段距离,有点像在审视自我,也有点像在和自己对话。“整件作品都是在讲述着日常中最细微的一些情感,”王明仟说,“它是扎根于生活真诚的表达,也是我当下觉得最重要的东西。”

中青报·中青网记者 孔斯琪 写文来源:中国青年报

2025年07月03日 04版

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制