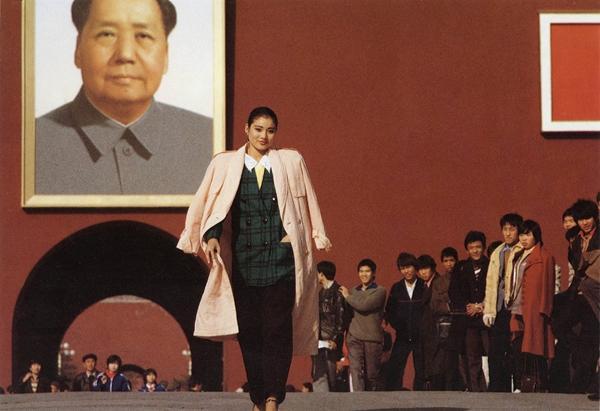

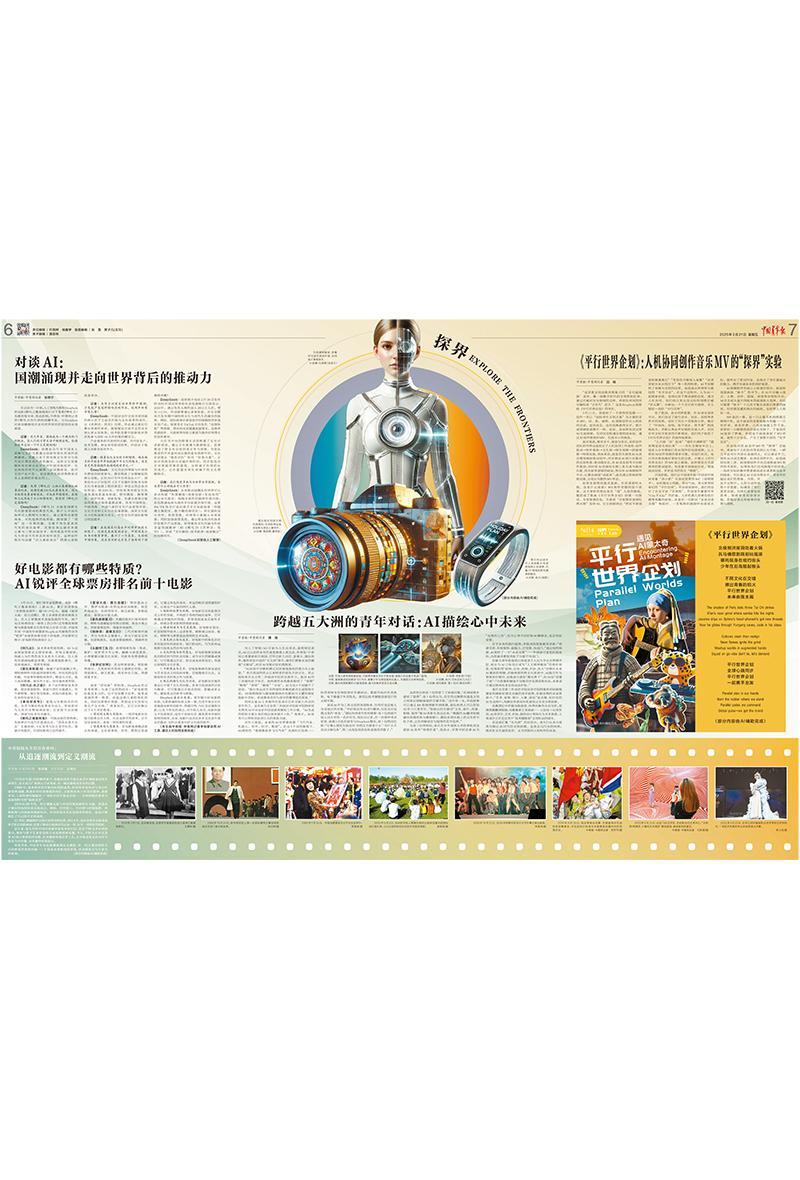

《中国青年报》的影像档案中,珍藏着改革开放以来青年潮流变迁的生动切片。从天安门广场到元宇宙秀场,每一帧定格都是青春的注脚。

1988年,金水桥旁的首场国际模特走秀,彭莉的米色风衣与身后红墙相映成趣,既透着对时尚潮流的向往,又延续着本土审美的筋骨。放眼全国,上海外滩的蝙蝠衫、广州街头的手提录音机……共同拼贴出改革开放初期特有的“混搭美学”。

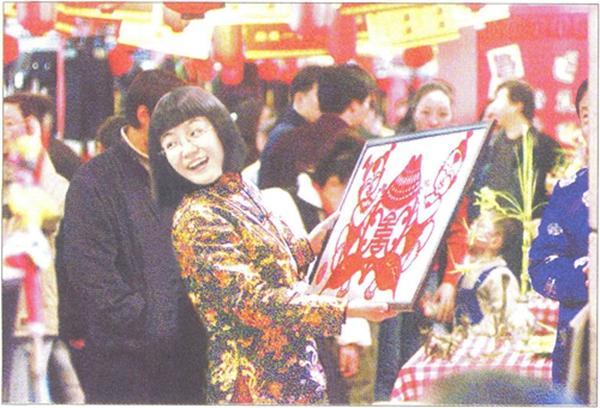

20世纪90年代,西方潮流元素与中国传统风格相互交融,创造出了独具特色的时尚文化语言。例如,在时装上,牛仔裤与唐装混搭,丝绸旗袍与西装廓形创新结合。中国时尚不再只是简单的模仿,而是开始拥有了自己的声音和态度。

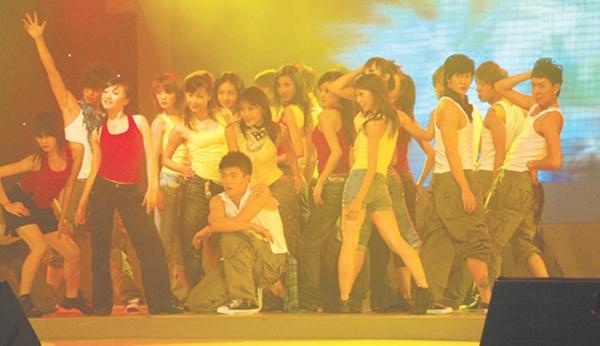

21世纪,潮流舞台呈现出更鲜亮的色彩。2014年,南京青奥会志愿者高举手机自拍的画面,定格了移动互联网时代记录一切、分享一切的时代特征。

近年来,镜头里的中国时尚叙事愈发从容自信。北京798艺术区的展览中,观众与数字艺术作品的互动充满探索乐趣。今天,年轻人正在试着用AI设计敦煌纹样汉服、在直播间重现点翠工艺,让传统文化从历史符号化身为可穿戴、可传播的时尚语言。

时光荏苒,中国青年从追逐潮流到定义潮流,每一代人都以独特方式诠释着时尚的内涵——不仅是衣裳妆容的更迭,更是创造力与生命力的绽放。

(部分内容由AI辅助完成)

中青报·中青网记者 张诗童 见习记者 王梓元来源:中国青年报

2025年03月21日 06版

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇